藤村コラム232 2022-12-26

正木さんが送ってくれた資料群(つづき)

前回から間があいてしまった。つづきである。

榎倉さんのお父様は「行動美術協会」を創立した画家達の一人、榎倉省吾さん(1901年〜1977年)。「行動美術協会」は、戦争時の反省に立って、二科会から分離・独立して、1945年11月に創設された。そのことから分かるように、戦前の榎倉省吾さんは、二科展を作品発表の場に、戦後は当然ながら行動展を主な発表の場にしていた。

榎倉省吾さんの仕事について知りたければ、画集と評伝がある(加えて、世田谷区の「スペース23℃」が不定期にではあるが展覧会をおこなっている)。画集は息子である榎倉さんが編集したもので(『榎倉省吾画集』1980年)、評伝は榎倉さんの義兄の黄田光さんが書いたものである(『心月輪 画家榎倉省吾伝』2001年)。それらを繙けば、榎倉さんのお父様のおおよそのことは分かってくる。そのいずれも、拙宅のどこかにある(はずである)。この際、ここで紹介したいと思っていろいろ探したのだが、今日現在見つからない。これ以上、探し続けるわけにもいかない。

そのお父様、榎倉省吾さんだが、1964年に故郷の兵庫県にほど近い(ま、あまり近くはないが、東京よりは近い)小豆島にアトリエを建て、1967年にお母様と共にそこに移住なさったようである。そこには、東京芸大で学びこれからいよいよ独り立ちしようとする息子=榎倉さんへの配慮もあったのだろう、と私には思われる。

榎倉さんは1968年に東京芸大大学院油画を修了している。東京のお父様のアトリエは榎倉さんに引き継がれて榎倉さんの仕事場になり、その空間を縦横に使って作家活動が始まったわけである。

その当時のアトリエの様子は、1995年の榎倉さん急逝後、1996年に東京芸大で開催された「榎倉康二遺作展」に際して、保科豊巳氏らが編集した図録(『榎倉康二遺作展1964〜1995』東京藝術大学芸術資料館)掲載の1967年前後のアトリエの様子を捉えた複数の写真図版をご覧になられるとよい。また、榎倉さん自身の写真作品にもお父様から譲り受けたアトリエは度々登場している。

ところで、なぜそうなったのか思い出せないのだが、いつだったか、榎倉さんと私とが山手線で横並びに座っていたことがあった。

不意に榎倉さんが、

「親父が、俺もお前のようなことをやりたかったなあ、だけど絵じゃなければ食えなかった、と言ったことがあった、、、」と言った。

榎倉さんと榎倉省吾さんとの父子の関係、互いに抱く敬意のようなもの、深い信頼感とでもいうようなものが、榎倉さんがふと漏らしたその言葉に全て含まれている、と私は思った。

その後、榎倉さんとどんな話をしたのか、どのくらいの間並んで座っていたのか、そもそも一体どこから山手線に二人で乗り込んだのか、なぜ二人でいたのか、など、全く覚えていないのが情けない。

榎倉さんの父子関係といえば、「正木ファイル」の中の『版画芸術』No.27(1979年10月号、阿部出版)からのコピーを見て、早とちりしてしまった。笑い話である。

その『版画芸術』誌の「版画邑通信」の欄には、榎倉さんの版画作品の写真図版が大きく掲載されており、10人の版画作家が短い文章を寄せていて、榎倉さんも「インクの付着性ということ」という文章を寄せていた。その横には、なんと榎倉さんのお父様の文章も載っていて、小2のムスコさん=榎倉さんが早朝から虫取りに出かける話が書かれていた。いい話だなあ、そういえば榎倉省吾さんには少年の榎倉さんを描いた絵があったなあ、などと、しばしさまざまな“妄想”に耽って、そのことをメールで正木さんに送ってから、もう一度そのコピーを見ていて気がついた。ひえー!

その文を書いたのは榎倉省吾さんではなく「岡本省吾さん」だったのである。

私は自分に呆れてしまった。この思い込み(見間違い)を生じてしまった原因は明らかだ。山手線の座席での榎倉さんについてのそこだけが明瞭な記憶。慌てて正木さんに訂正のメールを送ったのは言うまでもない。

さて、榎倉さんはさまざまな媒体にかなり多くの文章を書いてきた。「正木ファイル」からその中のいくつかを見てみると、、、

どうやら1971年2月に書かれた文章が最も早い時期のものだ。それは、美術評論家の平井亮一さんと榎倉さんとが、それぞれに宛てて書簡の形式で書いた文章。同じ年の3月のウォーカー画廊での個展「榎倉康二展示(湿質)」の案内状のためのものだった。

この文章の中で、榎倉さんは「日常」という言葉を使った上で、「肉体と物」、「質」というような問題を取り上げていた。それをするに当たって、柳田國男の『遠野物語』を手がかりにしていた。

「路上の石ころ」と『遠野物語』の中の「キコリ達の森林の中で体験する恐怖」とを対比的に示しながら、「路上の石ころ」のことに立ち返り、「肉体と物との緊張感こそ私が、探りたい事でありそしてこの緊張感が自分自身の存在を自覚しえる証しだと思う」と文を終えている。

それは短い文章だが、榎倉さんが生涯抱え続けた問題がすでにこの中にある、と私には思えた。その一貫性は見事なものである。

もう一つ。榎倉さんがいわゆる“絵”を描かなくなった経緯について。榎倉さんは自分自身でこんなふうに捉えていたようである。「素材との対話」という1984年の榎倉さんの文章から抜き書きしてみる。

私は、六八年芸大の大学院を出る頃から、平面的なペインティングから、立体作品に移行しつつあった。私がペインティング作品にかかわっていた頃、一番問題であったのは、人物や、静物などを描いた時、その物体や、人物と、その背景との接点であった。この接点をリアルに自己の手の中に握るには、どうしたらよいかという問題であった。そして、いろいろと試行錯誤していたが、その頃絵の具でキャンバスに塗るとか描くというよりも、絵の具をキャンバスに付着させている自分に気が付き始めていた。絵の具で描いているのではなく、付着させていると気づき始めた時、私の中にあるイメージを、持続することはできなくなり、絵の具は、表現としての素材ではなくなり、色の付いた粘着質の物質の一つとして見えてきたし、またキャンバスも、白い塗料を塗られた布、としか見えなくなってきた。そして私は、少しずつペインティングから遠ざかっていった。

(榎倉康二「素材との対話」、『絵具箱からの手紙』特集「素材の関りの中で」No.29、1984年6月30日、ホルべイン工業株式会社に掲載。)

人物や静物を描いていた時には、その人物と物体と背景との接点が最も大きな問題だった、と書いている。「接点」と書いていて「輪郭線」とか「境界線」と書いていないことが面白い。その「接点」の問題を繰り返し詰めていく過程で、榎倉さんの「中にあるイメージ」を「絵の具で描いているのではなく」、「絵の具をキャンバスに付着させている」自分に気づき、絵の具が「色の付いた粘着質の物質の一つ」として見えてきた、というのだ。結果、ペインティングから「遠ざかっていった」というのである。

とても説得力がある説明だと思う。

この人物や物体と背景との「接点」を問題にしていた時期の榎倉さんの作品は、おそらく「なまけもの」と題されたシリーズだと思う。それらのうちのいくつかは先に記した「遺作展」図録や東京都現代美術館での「榎倉康二展」図録にも掲載されているが、私は、もっと絵全体が黒に近いほどの低い明度で描かれた後ろ向きに横たわった人体を描いた「なまけもの」と題された絵の写真を見たことがある。しかし、記憶が曖昧になっていて、いつ、どこで、どう見たのか、はっきりしないのが残念である。ともかく、榎倉さんが絵から離れた経緯は、流行への追従や思いつき、というようなものとは違って、生々しく、とても興味深い。榎倉さんと、こうしたことについての話ができなかったことは悔やまれるが、「正木ファイル」をきっかけにさまざまなことに気づいたり考えたりすることができていて実にありがたい。

なお、余談ながら、先日大きくて重い段ボール箱がさらにもう一つ正木さんから届いた。別の件に関しての資料群である。これも呆れる物量と密度なのだ。であるからして、東京都美術館での「岡本太郎展」、国立西洋美術館「ピカソとその時代」展、東京国立近代美術館「大竹伸朗展」などを見物したが、それについて書く時間がない。いずれも大変興味深く見た。

良いお年を!

(2022年12月25日 東京にて)

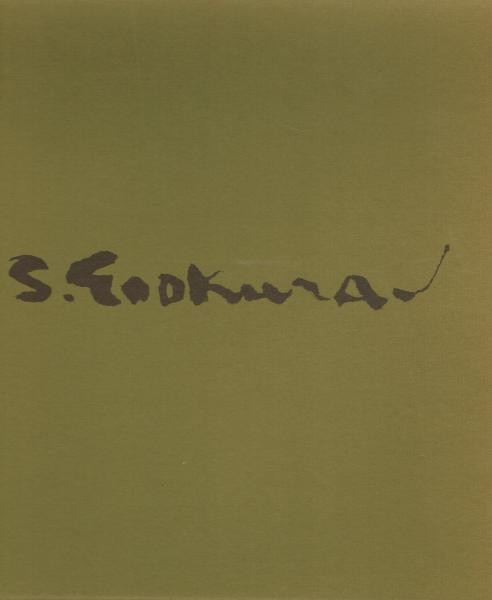

画像上:『榎倉省吾画集』1980年 同刊行会

画像下:『心月論 画家榎倉省吾伝』2001年 黄田光著 朝日新聞社

立体作家、元京都芸術大学教授の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

内外の賞を数々受賞。

元京都芸術大学教授。

新着コラム

-

2025-04-18

-

2025-04-18

-

2025-04-18

-

2025-03-03

-

2025-02-12

-

2025-02-06

-

2025-01-21