藤村克裕雑記帖253 2024-01-29

「《没後38年》 土方巽を語ること XⅢ」のこと

「慶應義塾大学アート・センター」が誕生したのは1993年だった、というからもう30年以上の歴史がある。1998年4月、この「慶應義塾大学アート・センター」に、「土方巽記念資料館」(アスベスト館/東京目黒)から、土方巽に関わる多数の一次資料が寄託されたのをきっかけに、同センター内に「土方巽アーカイヴ」が設けられて現在に至っている。このアート・センター=「土方巽アーカイヴ」では、土方巽に関する一次資料はもちろんのこと、舞踏関係の多くの資料の収集・保管・管理・調査・研究を行い、その成果を公開するなどの活動を行なってきている。

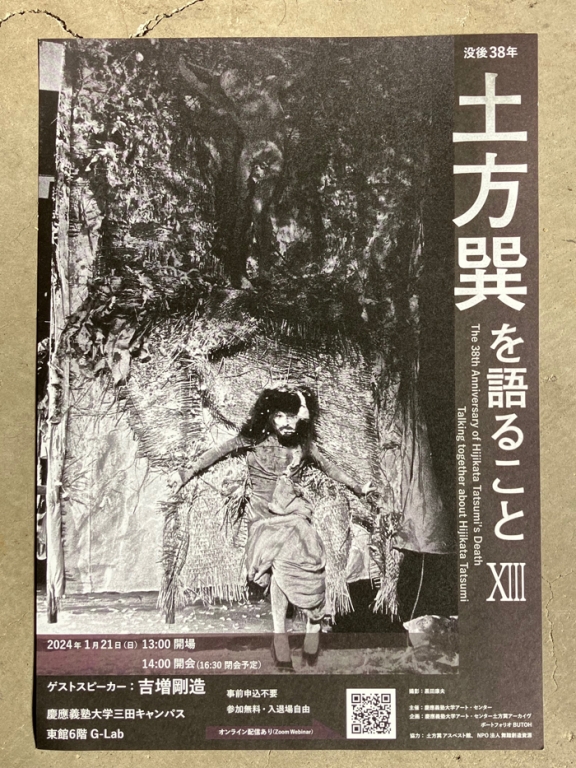

同センターと同アーカイブではそうした活動の一環として、1月21日の土方巽の命日に「土方巽を語ること」という催しの開催を毎年ずっと継続してきた。第一回は2010年。今年(2024年)で13回目となった(コロナで開催を見送った年もあったようである)。毎回、土方巽にゆかりのあるゲストが招かれてきたこともあって、私もこの催しにずっと関心を持ってはきたが、YouTubeにアップされた記録映像を盗み見するにとどまり、実際の催しには参加したことがなかった。で、今回はじめて行ってみたのである。慶應義塾大学・三田校舎・東館6階。今回のゲストは詩人の吉増剛造氏。無料。

資料展示もある、というので、少し早めに会場に入ったが、すでに幾人かの舞踏の関係者がいて、緊張してしまった。玉野黄市氏・弘子氏ご夫妻、三浦一壮氏などなど。とはいえ、これらの人々を含めて私が直接知っている人はひとりふたり。ほとんどの方々は私が一方的にお顔とお名前を知っているだけのことである。だから、緊張するのはヘンなのだ。が、そうなってしまう私の性癖は如何ともしがたい。以前、いろいろお世話になったことのある志賀信夫氏にだけ簡単なご挨拶をした。

その後、壁に沿って置かれたテーブル上の各種の資料の展示をざっと見て、さて、と会場を見渡すと、記録映像撮影のためにいいところにカメラが据えられていたので、そのそばの椅子に座って会のはじまりを待った。

人々が続々と集まってくる。顔見知り同士であろう、互いに挨拶や雑談をしたりしていて賑やかだったが、そのうち、準備されていた椅子だけでは到底足りないことがわかってきて、椅子の補充が始まり、マイクで係が、すみません、全体で少しずつ前に移動しながらあいだを詰めていただけますか? などと、まるで70年代のあの唐十郎の「赤テント」で、こちらは肉声だったが、申し訳ありません、皆さん、あと10センチずつ前へ詰めてください、はい、ありがとうございます、えーと、あの、大変恐縮です、すみません皆さん、あともう5センチずつ前へお願いします、ありがとうございます、すみません、あと3センチ、、、2センチ、、、1センチ、、、もうあと気持ちだけでも、、、などと実に巧みに、いつの間にかぎゅうぎゅう詰めにされていって長蛇の列の全ての観客がテント内に収まり、結果、自分の膝がどこに行ったかもわからなくなるくらい観客同士が押し合いへし合い密着して、今か今か、とはじまりを待ち、はじまった、となれば夢中で拍手し、おう、唐十郎が登場した、おう、李麗仙が登場した、、、とその度に大拍手と掛け声、、、あ、違う。ここは慶應義塾大学・三田校舎。その証拠に、周辺の人々と密着するなんてことはなかった。なかったが、ともかく主催者が想定していた以上に催しが盛況であるのは大変に喜ばしいのである。

この間に吉増剛造氏が到着して(あ、違う。椅子の補充などは第一部終了後の休憩時間だった。吉増氏は、そんなザワザワした時に到着したのではなかったことを思い出したが、修正がめんどくさいのでこのまま進む)、なんと、会場の壁の一部がクルリと回転して“控えの部屋”に案内されていくのであった。吉増氏はそこで少しの時間打ち合わせをしていたようだったが、再び会場に戻り、壁際の一つの椅子に座ると、また“控えの部屋へと消えていく。これを二度三度繰り返して、やがて、その椅子でそっと自分の気配を消しているかのようにしていた。

開演時間になって、まずは第一部。森下隆氏から「土方巽アーカイヴ」の1年間の活動報告、というか、土方巽についての研究成果の報告がなされた。

日吉校での上杉満代氏による公演(=『命』)の報告が上杉氏のスピーチを交えてなされ、やがて玉野黄市氏・弘子氏ご夫妻が紹介されて、弘子夫人がマイクを持って、この前日まで1ヶ月半ほど屋久島に滞在していたこと、そこで感じたことを皮切りに、今回の「土方巽を語ること XⅢ」のチラシに用いられた黒田康雄氏の写真についてや、今後のことなどを語られた(お二人はこの次の日(1月22日)に現在居住なさっているカリフォルニア州バークレーに戻られたようである)。

その後、巨大なモニタに、秋田工業高校でラグビーをやっていた頃の土方巽(米山九日生=よねやまくにお)の写真や、空襲で焼け野原になった東京の写真、19歳で上京して住んだ「三の橋」の簡易宿泊所を思い出しながら当時からの友人が描いた絵、たびたび夜露に打たれていた当時の有栖川公園の写真、下谷万年町の写真などを次々に映し出しながら、森下氏が説明を加えていく。「ユニークバレエ団」時代の土方巽が浜村美智子のショーダンサーをしていた時の集合写真なども出てきたが、それらのいくつかは、たとえば森下氏編著の『写真集 土方巽 肉体の舞踏誌』(勉誠出版、2014年)などで私もすでに知っていたものであったが、初めて見た資料もたくさん映し出されていた。どうやら森下氏(というか「土方巽アーカイヴ」)の昨年の関心は、上京後の「米山九日生(よねやまくにお)」が「土方巽」になる以前、あるいは「土方巽」になっていく過程、つまり、上京した彼はどこで何をしていたか、というところに集中していたようにも感じられてくる。『疱瘡譚』の連続上映会を、土方巽ゆかりの都内の各所で行ったあの興味深かった催しの狙いもまたそこにあったようにも感じられてくる。『疱瘡譚』の上映は私も阿佐ヶ谷まで見に行った。

さらにこの1年の間の物故者の紹介があり、天沢退二郎、棚谷文雄、竹村勝彦、ヨネヤマ・ママコ、小島政治、羽月雅人、篠山紀信など各氏についてそれぞれ触れられた。中でも、つい最近亡くなった篠山紀信氏に関わって、1978年のパリでの「間 MA」展に際して、ルーブル前の芝生広場で踊る芦川羊子氏を磯崎新氏、宮脇愛子氏、四谷シモン氏らと共に篠山氏が楽しんでいる姿をとらえた写真が映し出されて印象に残った。また、配布された資料には、つい先日亡くなった福住治夫氏の名もあった。さすが、と言うべきだろう。

これらが第一部で約一時間(順不同)。

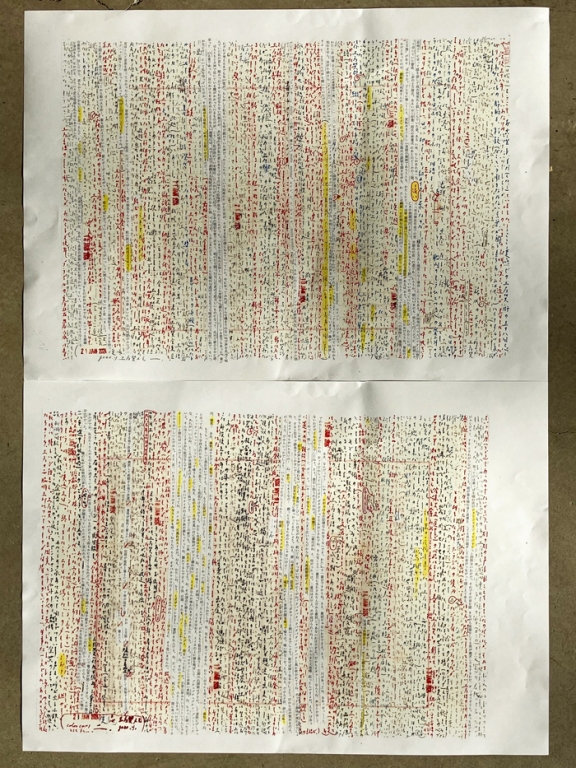

第二部が始まるまでの間、(あ、椅子が補充され、皆さん、順に前に詰めてください、と要請があったのはこの時だっただろうと先に記したと思うが、すでに記憶が曖昧で、書き直す(打ち込み直す、あるいはコピペなどで移動する)などの作業が煩わしいので、訂正せずにおく。ともかく、この休憩時間中に)大事な”資料”が参加者全員に配布された。A3の用紙2枚。吉増氏自筆のカラフルな手書き原稿をカラーコピーしたものである。小さすぎるカラフルな手書き文字がびっしりの異様な原稿。この原稿のような姿の吉増氏の手書き原稿はすでにおなじみではあったが、こうして今回の催しのために作られたオリジナル原稿からの特別なコピーを手に取ると、うーん、やはり呆れてしまう。ほぼ読めないではないか。というか、読む気が起こらない。さて、ずっと気配を消し去っていた吉増氏は、これからいったい何を始めるのか。期待も高まってくるというものだ。

その吉増氏は、、、塀に今でも消えていくように、板塀に沿って歩いていた着流し姿の土方巽師、、、とかなんとか言いながら、まるでそこに板塀があってその板塀に沿って歩くかのような仕草をして観客の前に登場することから始めたのだったが、それは若き吉増氏が1968年の笠井叡氏のリサイタルを訪れるために新宿厚生年金会館への裏道を歩いていた時に、前方に土方巽の後ろ姿を見た記憶に基づくものである。そのことを吉増氏は何度か書いていたはずだが、えと、どこでそれを読んだかなあ、、、と記憶をたぐろうとした矢先に、「壁抜けだ!」の掛け声がおこって、我にかえった。

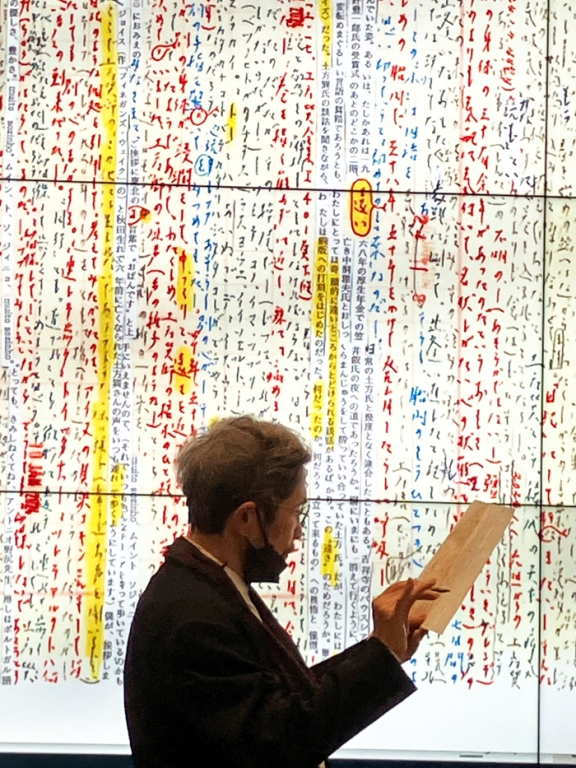

吉増氏は、手に配布された原稿のオリジナルをつまんでいる。それは明らかに配布されたものよりひとまわり、いやふたまわり小さい。つまり、観客にはオリジナル原稿を拡大コピーしたものが配布されたのである。が、拡大されたものでもたいへん読みにくい。なのに、吉増氏はさらに小さなそのオリジナル原稿を読もうとするのである。

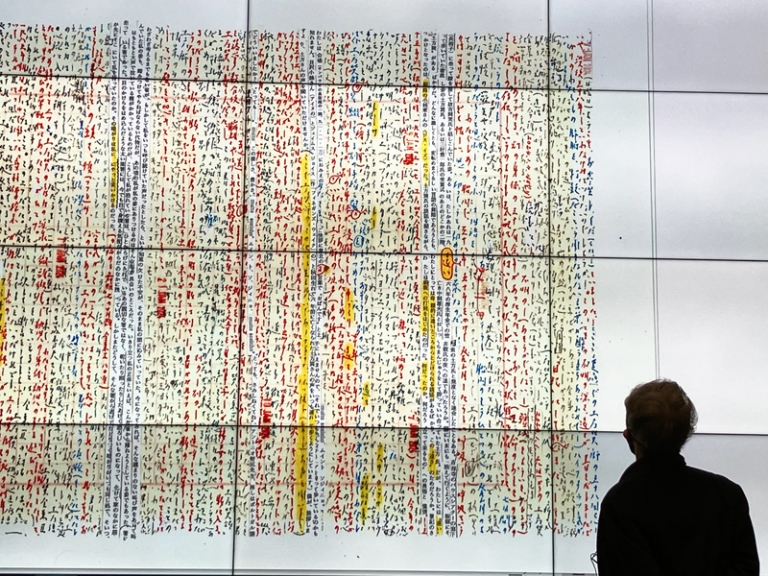

ようこそ、お出座くださいました、、、と吉増氏が読み上げ始めようとした時、スタッフが、後ろのモニタに大きく映し出そうと思いますが、、、と声がけし、吉増氏の背後の巨大なモニタに観客の手元のコピーと同じものが大きく映し出された。

吉増氏は、それを確認し、吉本隆明のすべての文を書き写すことに取り組み始めてから、書く文字がどんどん小さくなって、特に今回は米粒より小さくなって、、、と言い、続けて、お正月の元旦から7日まで土方巽全集の「Ⅰ」を「心読」していた、と言って、付箋でいっぱいの書物を掲げて見せた。土方巽の文章を改めて精読どころか「心読」したうえで、この原稿を書き出した、と言うのである。そして間をおかず、観客に背を向けて立ったまま、モニタに並んだ文字群をなんと裸眼で!(確か)読み上げはじめたのである。吉増氏が1939年生まれであることを考えれば、驚くべきことだ。

ようこそ、お出座くださいました。‥‥とここ慶應での土方巽師の、、、と吉増氏は読み上げ始め、ここ土方巽「氏」ではなく「師」としてるんだけど、やっぱりどうしても「師」なんだよなあ、とか言って、続けていく。

土方巽師の三十八回忌‥‥いや、没後三十八年、‥‥と言わなければいけないのでしょうか。この“とき”の不明の深さ、遠さが、書きだしましたばかりの私の臓腑を打鼓(だこという聞きなれない言葉が自(おのず)と立ちあらわれて‥‥)、、、 と読み上げていく。

時に、あれ、なんと書いてある? と、自分が書いた文字が読めない、と呟きながら巨大モニタに目を凝らし、手元のオリジナル原稿をメガネ越しに見つめて確認する。はたまた、行を間違えた、と言って何度か読み直し、行きつもどりつしながら朗読は続いていく。その様子が、ライヴ感満載で(ライヴなんだから当たり前だが)とても面白い。時に、言葉や事柄の説明のための”脱線”もしながら、朗読は続いていく。

私は巨大なモニタ上の文字列や手元のカラーコピーの文字列や吉増氏の様子を相互に見ながら、吉増氏の声を聞き、この国の現総理大臣が国会の答弁や記者会見の場で実は官僚が書いた原稿を読み上げているだけであることは誰にも例外なく知られてしまっているにもかかわらず、もったいぶっているのか、それとも単純にふつうに読み上げる能力がないのか、妙なところで区切って間を置いて読み進むあの”朗読”に比べて、この吉増氏の朗読がどれほどちゃんとしているか、この朗読をこそ首相記者会見の代わりに中継して多くの人々に聴いてもらいたい、などと余計なことを考えたり、あらかじめ手書き=手作業で準備した原稿を現場で読み上げる、読み上げることでさらに顕在化してくる事柄をその場で観客と共有していくという方法、これはいいことを考えたものだ、などと感心したりしながら、楽しんでいた。

時折挿入される独り言とも言えぬ吉増氏の呟き。

あれ? はっきりした字(印刷物の超縮小コピーが切り貼りされている領域の文字)の方がぼんやりして見えるなあ、とか、「景」の字が「葉っぱ」の字に見えるんだなあ、とかの呟き。「ヒジカタ」と書かれたところを判読しあぐねて、カタカナが読みにくいねえ、と呟くと、すかさず観客席から、ヒジカタ! と声がかかり、あ、そうだ、ヒジカタだ、と何事もなかったかのように読み進めたり、ああ、目が疲れてきた、とつぶやいたり、もう、たまんないからすっ飛ばして読んじゃう、と言ったりするので、面白いやらおかしいやら(今考えると、吉増氏の疲労は大変なものだっただろう)。

ついさっきも少し述べかけたが、オリジナル原稿には要所要所に書物からのコピーが切り貼りされている領域がある。切り貼りといっても尋常ではない。超縮小したコピーの必要部分をハサミで細長く切って、それを真っ直ぐになるように繋いで糊付けしてあるのだ。それらのあるものは吉増氏が書いた文章であったり、土方巽『病める舞姫』からの一節であったり、土方の声の録音を吉増氏が書き起こして作った書物=『慈悲心鳥が骨の羽を広げてバサバサと』からの一節であったりする。それらは手書きされた吉増氏の思考に“弾み”をつけていて、手書きされたところには、驚くべきことに、書き損じがほぼない。

それだけでなく、吉増氏はカセットテープとカセットテープ用の小さな録音再生装置、薄い銅板に文字を刻むためのタガネ(彫刻家・若林奮氏から貰い受けたという)などを持参しており、時にそれらを用いて音を出す。土方巽、ジェイムス・ジョイス、アルトナン・アルトー、呼び出し・小鉄、彼らの声は”頭出し”できるようにあらかじめ準備されていた。録音再生装置にマイクを近づけて音を拾う。そして、時折、タガネで会場のテーブルを叩いたりもする。

これらのうち、土方巽の声は、回転数を落として聞くのがいい、と吉増氏は言って再生するのであった。会場に響いた土方巽のその声は野太く、わたしの知っている土方の声とは全く似ても似つかぬものだった(私もレコードからダビングしたテープや、テレビ番組からの録画を手元に置いて慣れ親しんできたのである)。そういえば、のちにCD 化もされた『慈悲心鳥が骨の羽を広げてバサバサと』は元々はLPレコードだったはずだ。それが、密かにダビングが繰り返され広がっていった。ちなみに、ダビングテープを私宛に送って(贈って)くれたのは故越川修身氏だったが、その越川氏の姿は、森下隆氏編著の『写真集 土方巽 肉体の舞踏誌』の中の土方の葬儀時の写真(澁澤龍彦氏が挨拶しているところを捉えた写真)に認めることができる。その越川氏から送られてきたテープを初めて聴いた時には本当にびっくりした。そんなことはともかく、吉増氏は疲れも見せず朗読を進めていく。

印象深かった話をメモしておきたい。

・三好豊一郎のことに触れながら、現代詩文庫の『三好豊一郎詩集』に吉増氏は三好豊一郎論を寄せていること。(帰宅して見てみると、確かに「父を求めて」という文章があり、一読して驚いたが、吉増氏の文章に引き続いて「内臓の人」と題した土方巽の文章が登場したのである。そんなこと一言も言ってなかったな、と読み進めて驚いた。冒頭に「土人の脚は、正確には棒切れとは言えないが、棒には使えるだろう。」とあって、やがてすぐ、「私が、かつて見た田圃で働く人の背中は、薄い板状のもので、それに着物を引っ掛けていると言った風情であった。背中からすぐ足がくっついていると言った感じのものだ。」とある。この「薄い板状のもの」については、先の「山神」像についての拙文で触れさせてもらった。私はすっかり降参だったのである。また、さらに余談ながら、この土方の「内臓の人」を再録した土方没後に出版された『美貌の青空』(1987年、筑摩書房)の当該文では、この「棒切れ」や「背中」のところはカットされていた。理由はわからない。)

・「(おふくろが)朝の三時頃起きて、ナタを持って土間に降り、甕の氷を割ってから飯の火を炊く。髪を結えてないから、髪にボーボーと火がついたり、竈のそばに立っていると、お袋がいっしょに燃えているんじゃないかと思いました。」(Ⅰ 168頁「犬の静脈に嫉妬することから」)で母親の名前を確かめるために、年譜をみていて不図気がつく、十七歳の時秋田工業高校電気科、そして十八才で勤めたのが秋田製鋼、‥とすると、土方語の底力には、あの“ヂヂヂヂヂヂぃー”(Ⅰ 三六一頁)は記憶のというよりも電気の子供のような声音ではなかったのだろうか、‥“電気の子供のような声音(ルビ:のこどものよう こわね)‥”と咄嗟に綴ってみて、私メモまた、土方語との”遠い交感or交換に、‥”気がついていたのだった、‥ と原稿を読み上げたうえで、つまりカマドとヂヂヂヂヂヂぃーという音から製鉄所の音も引き出している、と吉増氏が言ったこと。

・立行司・小鉄の呼び出しの声の録音を再生したあと、正代が大好きなんです、と言ったこと。

・(土方のおやじのこと)上野駅に柱時計を背負ったおやじが着いたこと。留置場で日露戦争の話をしていたこと。Tシャツの上着で上野から帰っていくおやじのこと。帰ってすぐに死んでしまったこと。(これらおやじの姿は土方の「草稿メモ」にある?)

・土方の西脇順三郎論は白眉であること。(おそらくは『美貌の青空』所収の「貧者の夏」のことだろうと思われるが、、、。

・(なぜ原稿に色々な色を使うのか? という会場からの質問に)私は考えが止まってしまう。止まったら色を変えてみる、という意味の答えをした吉増氏(記憶が曖昧である)。

・(オリジナル原稿を燃やすつもりだ、という吉増氏に、そんなことせずに額装しましょうよ、と言う森下氏に、決然と)いや、燃します! 近代美術館での「怪物君」は300枚燃しました、と吉増氏。

たっぷり一時間半、立ち詰め、読み詰め、の吉増剛造氏であった。出かけて行った値打ちが十分すぎるほどあった。

終了後、片付け中の吉増氏にお願いして、若林奮氏からもらったというタガネをスマホに撮らせていただいた。

1月26日、高円寺の「古本長屋」でお店番をしていた森下氏をお訪ねし、お目にかかることができた。その時、曖昧だったいくつもの事柄にご教示をいただき、この拙文に反映させることができた。記してお礼申し上げる。

(2024年1月27日)

日時:2024年1月21日(日)14:00開会(13:00開場)※終了しています

場所:慶應義塾大学三田キャンパス 東館6F G-lab

公式HP:http://www.art-c.keio.ac.jp/news-events/event-archive/htanniv-38/

1枚目:チラシ

2枚目:配布された吉増剛造氏の原稿拡大コピー2枚

3枚目:モニタの原稿を読む吉増剛造氏

4枚目:手元のオリジナル原稿を確認する吉増剛造氏

5枚目:若林奮氏から吉増氏がもらって銅の板への打刻に吉増氏が使い続けているタガネ

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

新着コラム

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01