藤村克裕雑記帳271 2025-01-10

埼玉県立近代美術館で「没後30年 木下佳通代」展をみた

七草粥も無事にいただくことができた。

次の日(1月8日)は快晴。JR北浦和駅に降り立って、埼玉県立近代美術館「没後30年 木下佳通代」展に滑り込んだ。

関西(=神戸)を拠点に活動した木下佳通代氏がすでに亡くなっていたことや、亡くなって30年経っていたことさえまったく知らずにきたが、私の学生時代、この人の作品は美術雑誌などで頻繁に紹介されていた印象があって、この際、私自身のことを振り返る意味でも、その活動の流れを知っておきたい、と思ったのである。

展覧会は、木下氏の学生時代の作品から絶筆まで網羅的に展示されていて、資料展示もあって、丁寧に作られていたが、木下氏が絵画に回帰したという1982年以降1994年に亡くなるまでのあいだに限っても、通し番号で800の作品やドローイングを残したというし、それ以前の作品やドローイングを含めれば、総作品数は1200点以上になるというから、とてもそれら全て(=文字通りの全貌)を展示することは不可能で、大まかな歩みを示すにとどまったようにみえた。

だからかどうか、なんだか物足りない、という印象を抱えて帰路に着いた。

木下佳通代氏は1939年神戸市生まれ。中学生の時に油絵セットを買ってもらって美術部に入部し、高校で美術部の部長になったほどに絵に親しんだ。現役で京都市立芸術大学西洋画科に合格し、1962年の卒業後は神戸の中学校の教員をしながら制作・発表活動を続けた(発表活動はすでに学生時代から始めている)。この間、高校時代、文化祭で他の高校の美術部部長だった河口龍夫氏と知り合って、交際を続け、1963年に結婚した。結婚生活は短期間で終わったようだが、その間、河口氏らが1965年に結成した「前衛美術集団・グループ〈位〉」と行動を共にした(ただしメンバーではなかった)。離婚の時期が展示でも図録でも特定できないが、図録に掲載されている中村史子氏編の「年譜」には、1968年の項に「この頃までグループ〈位〉は活動を続けるが、木下は河口龍夫と袂を分かつ」とあるので、このあたりと考えていいだろう(私=フジムラは、以前勤務していた学校で河口龍夫氏ともご一緒したので、ご当人の風貌や身のこなし、語り口に直接触れている。しかし、不勉強で河口氏の作品やその展開については詳しくなく、今、資料も手元にない。お二人がご夫婦だったことも全く知らなかったので、ちょっと驚いた。同時に、なるほど、という気持ちが生じたことも白状しておく。なぜ、なるほど、なんだろう、という疑問が生じるがここでそこには触れない)。1970年にグループ〈位〉のメンバーだった奥田善巳氏と結婚。ふたりで喫茶店を営んだらしい。1971年、移転した場所で「美術教室アートルーム・トーア」を開設。これを主宰しながら制作と発表活動を続けた。1990年に乳がんの告知を受け、手術以外の治療法を求めて国内各地、ロスアンジェルスに複数の病院を訪ね、ロスアンジェルスの病院で治療を受けながら制作に励んだ。が、1994年神戸の病院で死去。55歳は若すぎる。

展覧会は三つの章で構成されていた。

第1章は「1960ー1971」。

学生時代の作品からはじまって、写真に移行するまでの絵画の作品群。

学生時代のノートの展示もあったが、河口氏と結婚していた時期=グループ〈位〉と「行動を共に」していた時期の作品がなぜか抜けていて、1962年の作品から、いきなり「境界の思考」と名付けられた1970年作のシリーズ、そして「滲触」と名付けられた1971年のシリーズの展示になっていた。見る側としては、なんだか説明なしに大事なところが隠蔽されている印象で、戸惑いと不満とが残る。図録に掲載されている大下裕司氏の文には、この時期の作品は記録も含めてほぼ残っていない、「1965年から1970年までの作品について詳しいことは分からない」とある。であれば、奥田善巳氏や河口龍夫氏、グループ〈位〉の存命のメンバー、学生時代からのグループ展(=グループ〈ケゴ〉)の存命メンバーからからの聞き取りなど、調査の仕方はあろうはずだが、「詳しいことは分からない」以外に触れられていない。今ちょっと調べてみると、奥田氏は2011年に亡くなっていたが、河口氏は存命なはずであるし、資料展示に見るように几帳面に自身の資料を整理していた木下氏の手元にこの時期の資料が残されていないとすれば、それ自体が大事な手がかりになりそうなものであり、釈然としない。せっかく佐藤あゆか氏が「僕は大学生の時から知っていました」という植松圭二氏にインタビューをし、それを図録に掲載しているのに、この時期のことは尋ねていない。1994年に行われたという越智裕二郎氏と竹村楊子氏による木下氏へのインタビューでも、この時期の作品についての具体的な問いかけはなされていない。いかにも残念である。

学生時代と卒業後すぐの時期の油絵からは、概念的なかたさがやや気にはなるが、ひた向きに「西洋画」と取り組んでいる様子が窺えて好ましい。人物や植物の姿を手がかりにして描いた絵のあと、画面上に同一の寸法の丸い形が規則的に並びそこにデカルコマニーを“動員”した作品もあって、「詳しいことは分からない」という時期の作品の展開がいっそう気になってくる。

1970年の「境界の思考」と名付けられたシリーズには、1976年〜1977年あたりに花開く彼女の代表的な作品群への萌芽がすでに見受けられる。

1971年の「滲触」シリーズのうちの2点には、彼女のデリケートさが確かに見受けられるものの、芒洋と拡がっていこうとするかのようなキワがぼかされた色彩のかたまりと方眼の線との組み合わせが成功しているとは言い難い。いささか図式的に見えてしまっている。

第2章には「1972ー1981」と名付けられて、写真やシルクスクリーンを使った作品が集められていた。

書物を撮った二枚組の互いにわずかな差異を示すほとんど同一の二枚による写真作品は、植松奎二氏がプリントしたものだというが、そのことはワキに置いておこう。写真作品では、複数の写真が並列的に並べられることで作品が成り立つところに特徴がある。狙いがそれぞれに異なった花時計、腕時計、ビーカー、ものの増加と減少などの作品があった。どの写真もよく撮れている。

さらにまた、撮影時期が異なった写真を貼り合わせて一つの写真(人物だったり風景だったりする写真)作品にしたり、昔の森永ミルクの赤い缶に描かれたイラストのようなしくみの組み写真の作品もある。

こうした写真による作品群を経て、写真製版=シルクスクリーンを導入して得た画像にフェルトペンで直接線の描き込みがおこなわれたりするようになる。この場合、版画の特性を活かして複数の画面を並べる場合もあれば、一つの画面に同一の画像を縦に複数並べた版を擦り画面に、そこにもう一つの版を擦り重ねて色を与え、その色の版の境界をフェルトペンで線描きする場合もある。これらのうちの一つがポスターやチラシに使われているが、私には図式的にしか見えず、成功しているとは思えない。

また、木下氏は、感光紙にプリントされた写真画像に、フェルトペンなどで直接線を描き込んだりするようになった。この場合は画像は一つ、スッキリ一点で完結している。

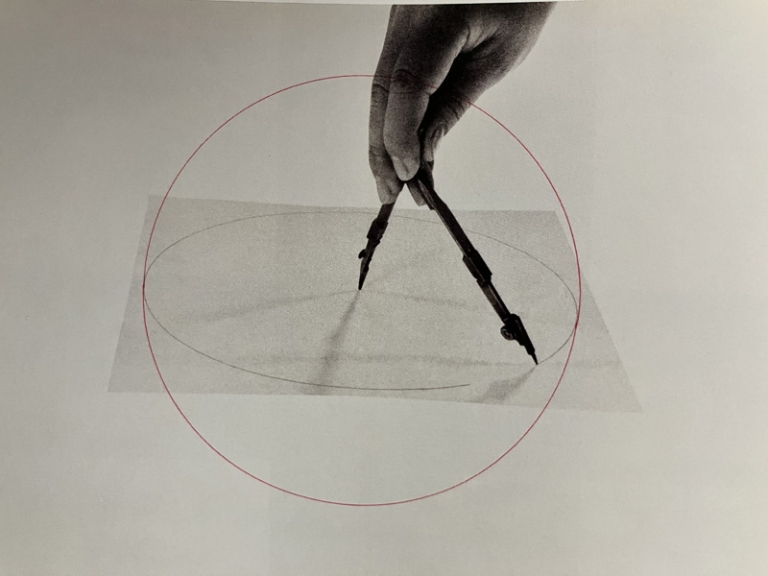

それは、たとえば円をコンパスで描いて、コンパスをつまんだ手と共にその円を描いた用紙を斜め上方から写真撮影すれば正円は正楕円の形状に写る。その正楕円の写真のプリントに直接コンパスでもともとの正円を描き込むのである。結果、観客は同義反復に似た袋小路に誘われて奇妙な体験を得る。言い換えれば、観客は本当に正円を正円のまま知覚できているのだろうか?という問いかけが仕込まれているのだ。それらは、いかにも素朴なしくみで成り立っているのであるが、感光紙上の画像が大変美しく仕上がっており、その美しさは現物と立ち会うことなしに感じ取ることはできないものである。だから当時巷に流布した印刷物のこの作品の写真図版では、“しくみ”は分かってもその本当の姿は分からない。オリジナルの現物を見てはじめてこの作品が理解できる。その意味でも、この時期の木下氏が到達した表現のピークを成すものだろう。学生時代の私は、時折目にした木下氏のこうした作品の写真図版から“しくみ”だけを受け取っていたことが思い出される。

手応えを得た木下氏は、“手を変え品を変えて”同じ仕組みの作品を次々に作り上げていく。ついには紙を丸めたり、シワクチャにしたり、丸めたり、折り曲げたり、と涙ぐましいほどで、その様子が展示を通して示されていく。それらは私にはユーモラスにも見え、もっと言えば辛そうにさえ見えた。とはいえ、それらの作品はどれもシンプルな成り立ちを備えており、しかもある美しさを備えている。

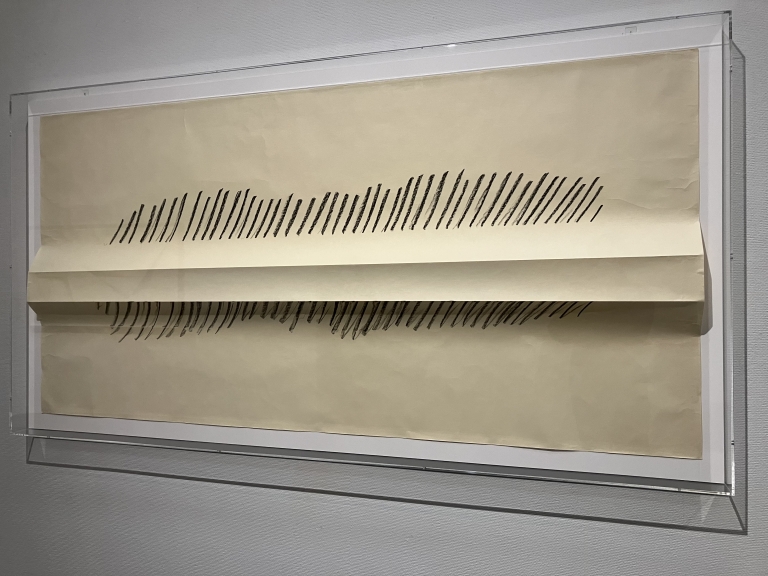

やがて木下氏は単純な線を引いた紙を折り曲げたり、紙を折り曲げてその上に単純なパラレルハッチングの線を与えることに活路を見出そうとするが、おそらくその時には、これらの方法の限界が見えていたに違いない。

たとえば1980年の「Pa-fold’80-35」「Pa-fold’80-36」「Pa-fold’80-37」のような作品の場合、制作時には“谷折り”だったところを“山折り”へとこっそり作り直して作品化しており、こうした“仕掛け”を用いることは、おそらくはこの人の本意ではなかっただろう。

ただしこの、“谷折り”“山折り”の“線”はその後、パステルによる最初の“絵画回帰”への手がかりを成したようにも見える。つまり実物の折り目は、画面上に引かれたパステルによる直線として現れ出ており、さらに、壁の折れ目や壁と床との境界に手がかりを求めたミュンヘンのレンバッハハウスでの展覧会ためのエスキースへもつながっていく。とはいえ、これらは余りにも高松次郎氏による「平面上の空間」のシリーズに似通っており、そこに痛々しさを認めざるを得ない。が、こうして始まったパステルのシリーズにおいても、次第に独自の表情を帯び始めるところまで至っており、この人のひたむきさには頭が下がる思いがする。

第3章「1982ー1994」

ここではキャンバスに絵具で描かれた作品が並んでいた。800点のうちの32点である。パステルでの試行を経て、いよいよキャンバスでの仕事に移行したものであろう。

まず、ほぼ全面に塗り込んだ絵の具の層を布で拭き取ることから始めている。同時に作品に通し番号を打つことも始めている。

絵の具の層を画面に与えるために幅広の刷毛を用いているらしく、その筆触が生々しいが、塗り残しの形状(下地が覗いて見える形状)が意識されており、布で拭き取る時も全面を拭き取るのではなく、造形的な配慮が見え隠れしている。ラウシェンバークにデ・クーニングのドローイングを消しゴムで消してしまった作品があるが、それとは違って、消すのではなく、消すふりをして描いているのである。とはいえ、消しながら描くことの積極性が際立つのでもない。色彩的に豊かなわけでもない。色彩はあきらかに限定的に抑え込まれて選ばれている。時折、紫や茶色、緑などが付け加えられながら拭き取られている場合も見受けられる。布だけでなく、刷毛や筆を用いている場合もあるようである。

これらの作品の前に立って(それ以降の作品の前でも)、私が受け止めたのは、まず、木下氏の身振りであった。その都度選ばれる恣意的な身振り。それ以外、木下氏自身が言うところを受け止めることができなかったのである。

図録の中のインタビューで木下氏は言っている。「この作品は、最初、筆で描いてそれから布で、拭って。この拭っているのは、カンヴァスの平面と絵の具を置いた面とが等価であること。」「限られた平面をいかに自立させ、積極的に存在させるか。そのために、このコントラストが必要なんです。」(「このコントラスト」とは、絵具が塗られた領域と布で拭き取られた領域とのコントラスト、ということだろうか?下地と絵具面とのコントラストのことだろうか?判然としない。)

さらに言っている。「私には一つのイメージとして成り立たないことが必要でした。見えかけたと思ってもすぐなくなってしまう、それでいて、存在する。私の場合は、描き込んだ部分と、そうでない部分が、等価な一つの平面でつくらなければいけない。何にも見えなくて、どんなイメージにもならない、描かれた線とか色とか形が、空間の緊張感を作っていって、それぞれが必然的にそこに必要になれば、作品が完成します。イメージが絵になるのではなく、絵として存在する。」

インタビューが木下氏が亡くなった1994年に行われているので、発言対象の時系列が飛び飛びになっているが、私にはこうした発言はじつにあたりまえのことを述べているように感じさせられる。色彩についての木下氏の姿勢にも異論はない。ないが、木下氏の絵の構造は実にシンプルであり、発言と乖離している。作品が物足りないのである。その理由をあれこれ考えてみるが、ここに書くことにはためらいがある。ともかく、真摯に美術に向き合い、誠実に制作を続けることはたやすいことではない。それを貫き通したことは賞賛に値する。また、頭角を表した時期の児玉靖枝氏の仕事のように、木下氏の一連の仕事への応答を窺えるような人々への拡がりがあるように感じられる。

収蔵品展も覗いてみたが、木下氏の回顧展にあわせてであろう、関西の作家たちの特集展示が企画されていて、大変興味深く見た。

白髪一雄氏、元永定正氏といった〈具体〉、北辻良英氏や狗巻賢治氏や野村仁氏、そして沢居曜子氏の作品が展示されており、木下氏との関係であろうか辰野登惠子氏の版画作品も複数あった。

辰野氏の大きなリトグラフには口あんぐりであったが、沢居曜子氏の作品とはほとんど触れ合う機会がない。目を凝らして見るに十分すぎるほど耐えうる非常にデリケートな作品で、あれらは、どうやら“タマキン”の所蔵品ではなく、どこかから借り出してきての展示のようだったが、そういう努力をして企画展の理解を側面から補強する美術館の姿勢は素晴らしい。グループ〈位〉の資料展示もあって、至れり尽くせりだった。奥田善巳氏の作品が加わっていれば申し分なかっただろう。

(2025年1月10日、東京にて)

「没後30年 木下佳通代」展

会期:2024年10月12日(土) - 2025年1月13日(月・祝)

※会期中一部展示替えがあります。

前期:2024年10月12日(土)~12月1日(日)

後期:2024年12月3日(火)~2025年1月13日(月・祝)

休館日:月曜日

(ただし、10月14日、11月4日、1月13日は開館)、12月27日(金)~1月3日(金)

開館時間:10:00 ~ 17:30(展示室への入場は17:00まで)

会場:埼玉県立近代美術館

主催:埼玉県立近代美術館

助成:公益財団法人 小笠原敏晶記念財団

協力:カゴヤ・アセットマネジメント株式会社

広報協力:JR東日本大宮支社、FM NACK5

公式HP:https://pref.spec.ed.jp/momas/2024kinoshita-kazuyo

写真1:「没後30年 木下佳通代」展

写真2:学生の頃の作品

写真3:円の作品

写真4:谷折りを山折りにした作品

写真5:油絵具をふき取りながら作成した作品

立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

新着コラム

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01

-

2025-09-01