藤村克裕雑記帳278 2025-04-18

「スペース23℃」での榎倉康二展(3)

西村画廊個展から二ヶ月後に行われた真木画廊個展(5月9日~15日)で「無題」3点が登場した。

壁にピンッ!と直接張った大きな綿布上には、油=廃油を染み込ませた細長い板を綿布に押し当ててできたようなその板の痕跡めいた形状と、その形状からさらに滲み出たしみの形状とがあった。その形状と、その形状をなした細長い板それ自身とを組み合わせていく。あるものはその痕跡上に、あるものはそこからずらして固定し、つまり、今度は、作品の一部として色材=油=廃油と一体化した「版」が登場しただけでなく、「版」が布に作り上げた図像に対して、その「版」によってさらに“出来事”が生じている、ということが強調されたのである。

「版」自体が作品の一部として登場する版画作品の作例を、私はこの他に思い浮かべることができない。これは、榎倉氏独自の発想が展開したもの、と言えるだろう。その結果、「版」からの図像=“痕跡”だけでなく、そこからさらにしみがにじみ出ているという“出来事”、さらに「版」そのものが、その“痕跡”からずれたり、回転している、という出来事も生じていたのである。

それは、同じ年の10月10日~15日のときわ画廊個展で更なる展開を見せた。この時、作品は2点あって、互いに緊密に関係を及ぼし合って、画廊空間全体が作品化していた。「版」である細長い板は、壁に張られた大きな綿布上の図像=“痕跡”から離れて床上に置かれ、まるで実体と影とが反転したような不思議な印象をもたらし、それが2点の作品相互で緊密な関係性を生成させていたのである。私はこの時の榎倉作品に立ち会った時のことを今でもありありと思い出す。ときわ画廊の空間全体が緊張感に満ちていて、あまりにきれいで言葉を失った。こんなにきれいでいいのだろうか、とさえ思いながら立ち尽くしていた。

そのときわ画廊個展の一ヶ月後に「今日の作家’77 絵画の豊かさ」展(11月18日~29日)への出品、翌年(1978年)2月の東京画廊個展、さらに1978年6月からの「べニス・ビエンナーレ」出品、とこの「無題」のシリーズは繋がっていってひと区切りとなった。

その1978年の「ベニス・ビエンナーレ」への出品以降、最初に発表されたのが、今回、「スペース23℃」に展示されている3点を含む西村画廊個展(10月)と「今日の作家〈表現を仕組む〉」展(11月)への出品作「干渉率(空間に)」のシリーズだったのである。

やっと元のところへたどりつけた。回り道が過ぎたかもしれない。

この西村画廊個展と「今日の作家77 絵画の豊かさ」展では、制作時には「版」の役割を果たしていたはずの正方形の物体や他の物体(木っ端のようなもの)は、作品にまったく姿を見せていない。その痕跡だけを残して綿布上から消えたのである。観客は版であり色材でもあったはずの物体、つまり正方形をその一部に備えたなにかしらの物体や木っ端を、画面に残されたその痕跡=図像から想像するしかなくなった。版画では、「版」は、刷りが終われば用済みとなるのが普通なのだから、このシリーズで再び普通の版画の形式に立ち返った、とも言えるだろう。

榎倉氏の「版」との取り組みはさらに続いていった。1979年からは「無題」のシリーズが始まる。

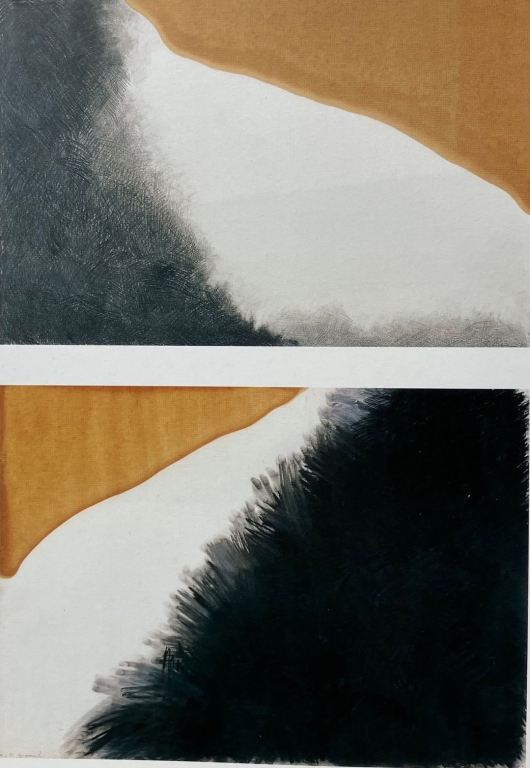

壁に横長の黒く塗られた大きな布が張られ、その上にやはり横長の白い大きな布が交差するように張られて、二枚が重なった領域に黒い布からのしみが生じている、という一連の作品のシリーズが開始されたのである。このシリーズには多く作品があり、1980年のベニス・ビエンナーレにもこのシリーズの作品を出品して一区切りとした。

上の布に下の布からしみが生じているのだから、下の布は油性の塗料あるいは絵具で黒く塗られて、それが乾く前に白い布が重ねられた状況であることが分る。つまり、黒く塗られた布は白い布に対して「版」の役割を果たしながら作品に自ら登場して重要な役割を果たしているのである。

ここでは、油性の塗料あるいは絵具で下の布全体が黒く塗られていることが重要である。それは黒い横長の大きな形を筆とか刷毛で描いていることに等しい。このシリーズで、榎倉氏自らの手によって“描くこと”が再開されたのである。

また、二枚の布は、壁に水平を保って張られた場合もあったが、シリーズの作品の多くは傾いており、また白い布の一部は床に延べられる場合もあって、布の度外れた大きさともあいまって、観客の平衡感覚を揺さぶるようなダイナミックな運動の印象を生じている。

ここで注意しておきたいのは、油性の塗料(絵具)で黒く塗られた布は、「版」とインク=色材との二つの役割を兼ねているわけで、その意味では、1977年~1978年の一連の「無題」において用いられた廃油を染み込ませた細長い板(角材)やベニヤ板が果たしていた役割と同じである。しかし、見かけ上感じ取りうる油分の浸透の向きが反転している、というところが重要で、ここには榎倉氏独自の発想の転換と展開があった。

1977年~1978年の「無題」のシリーズでは、壁に張られた横長の大きな綿布に対して手前側の板(角材)やベニヤ板が「版」として働きかけていたのに対して(手前から奥へと働きかけていたのに対して)、1979年~1980年の「無題」のシリーズでは、黒く塗られて壁に張られた横長の大きな布が、「版」として、それと交差するように張られた横長の大きな布に働きかけている(奥から手前へと働きかけている)のである。この違いは大きい。また、1977年~1978年の「干渉率」のシリーズで、「版」の姿が作品から消えたことを思い浮かべると、1979年~2000年の「無題」では、再び「版」の姿がかつての支持体の位置に再び現れ出てきているわけで、この発想の転換・展開はダイナミックで独自である。

その後、断続的に「版」を用いた作品の発表はあるものの(1979年「東京国際版画ビエンナーレ」展、1985年以降ほぼ毎年出品を続けた「ATELIER Cー126 EXHIBITION」展、1990年・1993年のギャラリー池田美術での個展など)、「版」がそれ自身の姿を作品の中に示すことはなくなり、榎倉氏の制作はいよいよ“描くこと”に向かっていく。言葉を変えれば、「版」の発想からの離脱がなされていくのである。

1981年~1982年に榎倉氏は集中的にドローイングと取り組んだ。ボイルされた油と木炭・パステル・コンテによる紙へのこのドローイングのシリーズでは、あらかじめ紙に油が染み込んだ領域を作って、それを踏まえながら、黒さの領域を木炭やパステル、コンテで塗り込みながら作り上げていく、ということが行われた。ここでは、紙の白さと、油が染み込んだ領域の特有の質感と色合いとを見ながら、手を使って黒さを塗りこめていくという、三者のせめぎ合いが問題だった。ただし、この時期私は北海道に居て当時発表された現物を見ていない。それに加えて、紙に油を染み込ませるのだから、ボイル油を用いたと言われるが、時間が経てば油を染み込ませた紙は酸化し、当初の色合いや質感を変えて劣化し続ける。現時点で、制作時の榎倉氏が得ていた感触を私(たち)が捉えるのはかなり困難である。とはいえ、手に描画材を握って紙全体を見ながら紙に木炭などを塗りつけることを通して、榎倉氏に“描くこと”の蘇りがたしかなものとしてかくにんされていただろう。その意味では、劣化を恐れず、油が紙にしみ込んだ表情と紙そのままの表情とに自ら積極的に関わることを継続した取り組みは果敢であった。

そして、ドローイングを継続しながら、いよいよ油性の塗料(絵具)から離れてアクリル樹脂塗料(絵具)や木炭で黒い色面を塗り広げて得た黒い大きな布を壁と床とに広げた作品「FigureA」のシリーズへと展開していく。もはや油のしみも「版」も必要なくなったわけである。残念ながら、私はこのシリーズをあまり記憶していないが、塗り広げられた黒い布が単独で多様な表情を呈するのである。

さらに、大きな布を水平・垂直に設定し、それに大きく黒い領域をアクリル樹脂系の塗料(絵具)を幾度も塗り込んで、ニスのような光沢を得ながら、サラの綿布との境界を滲みで巧みに処理して、しみに似た表情を作り上げている作品へと展開する。、それは壁に直接張るだけではなく、壁やパネルに張って展示される作品になっていく。そうした作品は1983年ギャラリー21での中西夏之、高山登との三人展「空白の粒子の中へ兆みる」ではじめて発表された記憶がある。

このシリーズの作品(「Figure (姿)」のシリーズ)に至って、「版」からの離脱は完全に完了し、布の白さとの対比や境界の微妙な処理さえ不要になって、たとえば1988年作の「無題」(国立国際美術館所蔵)のような巨大な作品へと至るのである。

これ以降、榎倉氏は、ここまで油(廃油)を用いながら獲得してきた表現を踏まえ、さらに自在に展開していくことになる。

長々と見てきたように、「版」をめぐって展開してきた榎倉氏の表現こそが、やがて「版」からの離脱、つまり“描くこと”の復活へと榎倉氏が舵を切るきっかけを作っていき、それが何よりも、1977年~1978年の「干渉率B(空間に)」のシリーズの始まりと1979年~1980年の「無題」シリーズへの転換との二つの時点に示されていた、と私は思った。その事を確認できた、という意味で、今回の「スペース23℃」の展示は大変に有意義であった。没後30周年の記念の展示に、まさにふさわしい。

それにしても、52歳は早過ぎた。

(2025年4月16日、東京にて)

→「スペース23℃」での榎倉康二展(1)

https://www.gazaizukan.jp/fujimura/columns?cid=328

→「スペース23℃」での榎倉康二展(2)

https://www.gazaizukan.jp/fujimura/columns?cid=329

→「スペース23℃」での榎倉康二展(3)

https://www.gazaizukan.jp/fujimura/columns?cid=330

榎倉康二没後30周年展

会期:2025年3月14日(金)〜4月27日(日)

開廊日:金・土・日

開廊時間:13:00〜18:00

会場:SPACE 23℃

公式HP:https://www.space23c.com/exhibition

写真11:榎倉康二「無題」1977年 真木画廊個展展示風景(『榎倉康二』東京画廊+BTAP、2025年より撮影)

写真12:榎倉康二「無題」1979年、綿布に油絵具、310×780×10cm(正木基編『KOJIENOKURA 1969-1989』1989年、博進堂 美術出版事業部より撮影)

写真13:榎倉康二「Drawing A-No.4」1980、など3点を紹介している2005年の東京都現代美術館「榎倉康二展」図録より撮影

写真14:榎倉康二「Figure A-No.2」1981年、綿布にアクリル塗料、255×528×82cm(東京都現代美術館「榎倉康二展」図録、2005年、を撮影)

写真15:榎倉康二「Figure B No.6」1983年、綿布にアクリル塗料、218×308cm(東京都現代美術館「榎倉康二展」図録、2005年、を撮影)ニスのような光沢を得た作品「Figure (姿)」のシリーズより

立体作家、元京都芸術大学教授の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

藤村克裕 プロフィール

1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

内外の賞を数々受賞。

元京都芸術大学教授。

新着コラム

-

2025-04-18

-

2025-04-18

-

2025-04-18

-

2025-03-03

-

2025-02-12

-

2025-02-06

-

2025-01-21