画材のトリビア7 2024-05-29

ミクストメディアという「魔界」

私は化学畑の人間であり、元より基礎的な美術教育を受けたことはない。美術史についての知識もほとんどなく、バロックだ、ロココだ、新古典派だとか言われても、ああそうですか程度のものだ。むしろ興味の的は、いつ頃、どんな材料を使って、誰がどんな絵を描いたかという方にある。従って、「ミクストメディア(mixed media)」という言葉が使われ始めた経緯について、どこかで学んだ事も、勉強した覚えもない。それでも「ありゃ!」と思う事が多くあったので、今回は「ミクストメディア」について話をしたい。

ある現代作家を集めたアートフェスでの話である。若手の作家さんの作品を見ていて、それが水彩絵具で描かれたものと思っていたのだが、使用材料の表記は「ミクストメディア」となっていた。恐る恐る、「ミクストメディアと書かれていますが、差し支えがなかったら、どんな材料をお使いになっているか教えてください。」と聞いてみた。作家さんは当方が絵具屋であるなど知る由もないので、「アラビアゴムという樹脂があるんですが、それを水に溶かして、それに色の粉を混ぜた絵具を作って描いています。」と教えてくれた。ほほーっと思ったので、「それなら水彩絵具ですね。普通の水彩絵具もアラビアゴムの糊と顔料を混ぜたものですから。」と言うと、相手はこちらよりもっときょとんとして、「自分で糊を作り、顔料と混ぜて作ったもので描いたので、ミクストメディアだと思ってました。」と言われた。「もし、ご自分で作られた絵具で描かれたと言うことを強調されたいのなら、ミクストメディアとは書かずに、アラビアゴム+顔料もしくは自作水彩絵具という具合に書かれたらどうでしょう。」と言うと、なんとなく納得された様子だったが、その後どうされたかわからない。これが「ミクストメディア」という表記を疑うようになった契機である。

絵具には基本的に定義がある。油絵具に乾性油が使われていなければ、油絵具とは言えないし、アクリル絵具にアクリル樹脂が使われていなければ、アクリル絵具とはいえない。ところが、水彩絵具という言葉には、素材名が入っておらず、確たる定義がない。つまり水溶性の樹脂(糊材)が使われていたら、それは水彩絵具といって良いはずだ。一般的なアラビアゴムでも、ピーチガムでも、デンプンでも、それを加工したデキストリンでも良い。最近ではPVA(ポリビニルアルコール)を使った水彩絵具まで販売されている。従って、19世紀以前の古い時代の水彩画というのは、「水彩画」と書かれていても実際にはどんな糊が使われているか定かではないのだ。日本画というジャンルもそうだ。もともと、膠と粒度の大きい日本画用顔料をもって描かれたものを指したはずだ。ところが、中身的には西洋画で使われる水彩絵具と変わらない絵具を使って描いたものでも、作家さんが日本画出身であれば、日本画と書かれている。ましてや、片岡珠子さんのような型破りの日本画家が出て来て、木工用ボンド(ポリ酢酸ビニル)に日本画用の顔料を混ぜて描かれたりすると、本当に何をもって日本画というのかが、わかりにくくなってくる。これなどはミクストメディアといっても差し支えないのではないかと思ったりもする。

話がそれてしまったが、そもそも「ミクストメディア」なるものが何を指すのか、詳しいことを知らないので、いくつか調べてみた。ウィキペディアには「もともとは20世紀初頭のダダやパピエ・コレに端を発し、既成の日用品によって構成された作品や素材を表記するときに用いる用語であった。今日では複数の異なる素材を使う場合や異なった技法を複数用いる場合に用いられることが多い。・・・」と書かれている。末尾には「なおミクストメディア(mixed-media)を混合技法と誤訳したことにより、マックス・デルナー(英語版)が「絵画技術体系」で提唱したテンペラと油彩を交互に使用する混合技法(misch-technique、英語表記:mixed-technique)と混同されやすくなった[2]。」とあって、ミクストメディアは、油系と水系のいわゆる異なる性質をもつ二種の素材を使って描かれる混合テンペラのようなものとは別物だということらしい。ウィキペディアが信頼に足るものかどうかわからないが、公的なものとして、徳島県立近代美術館の説明を引用すると、「 メディアを混用すること。つまり、現代美術において、性質、種類の異なる複数の素材を組み合わせて作品をつくる技法をいう。素材が異なるため、その素材を用いての表現の手段も異なる。素材を作品に結びつける手段が混用されるため、作品の中には各々の素材の質感がもりこまれて、表現の幅が広がる。アッサンブラージュなども含まれており、現代美術においてはすっかり定着している。また、広義には、複数の表現形式、ジャンルを組み合わせた表現をさすこともある。例えば、絵画と音楽、彫刻と音楽あるいは舞踊などを一つにした表現などで、この意味では、マルチ・メディア(multimedia)ともよばれ、総合的な芸術表現としてよく知られる。」

こういう定義からすると、先述のように自分で作った水彩絵具で描かれたものについては、やはりミクストメディアというのはおかしいのだろう。ここで、私が気になるのは、「・・・性質、種類の異なる複数の素材を組み合わせて作品をつくる技法・・・」という部分だ。現代作家は本当に自分が使っている素材の事を知っているのだろうか。ほとんどの西洋の絵具メーカーが興ってくるのは19世紀になってからなので、それまで絵具は基本、自製だったはずだ。画家個人が作る場合もあれば、工房で作らせていた場合もあるだろう。いずれにしても、画家は絵具の中身を知っていたはずだ。油絵具に使えるのはどんな油であるか知らなければ、それを作ることはできない。オリーブオイルで絵具を作れば、一生乾かない絵具ができてしまう。ところが、絵具屋ができて、絵を描く事と材料を作ることが分業化されるにいたって、絵具はブラックボックス化してしまった。絵を描く人は絵具をメーカーから買えば良く、中身を知る必要が無くなった。これはある意味で、画家の幸せであると同時に不幸でもある。美術大学の材料講座で、最初に「絵具を定義してください。」と問いかける事が多い。これの傑作回答に「チューブに入ったもの。」という答えがある。そうか、「練り歯磨きも絵具? パンカラーみたいな固形のものは絵具じゃない? オイルパステルは絵具?」などと畳みかけると、相手は黙り込んでしまう。「チューブに入っていない絵具は山ほど有るよ。顔料と糊の混ざったものを絵具と言うんだ。」というと、はあという顔をされるのである。

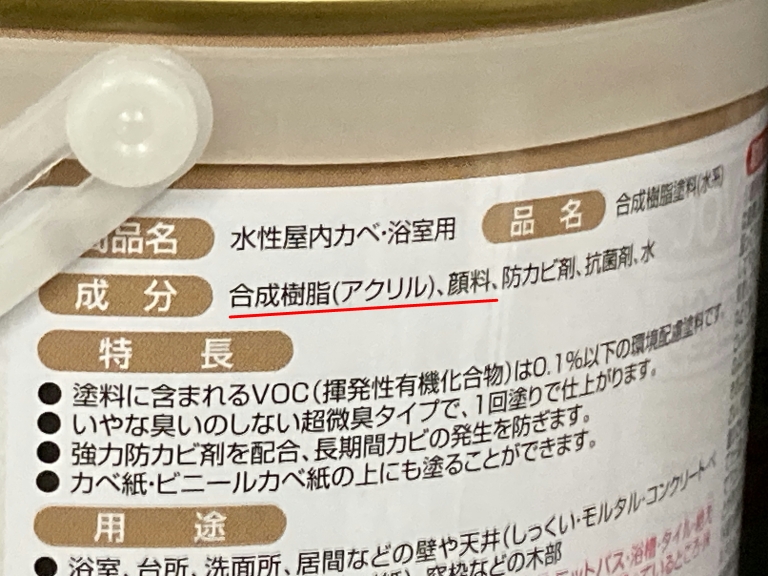

例えば、中身を知らない作家さんが、壁などを塗る水性塗料とアクリル絵具を駆使して絵を描いたとしよう。これをミクストメディアと言えるだろうか。水性塗料にはアクリル系エマルションと顔料でできているものが多く、事実上、アクリル絵具と性質も種類も変わらない。塗料は粘性が低く、顔料濃度も絵具より低いが、丸めてしまえばアクリル系絵具の仲間なのである。ちょっと組成表を見たらわかることだが、きっと組成など確認しないから、ヘタをすると「ミクストメディア」の表記になることもありうる。言ったもの勝ちの世界であるが、だれも困らないんだから、それで良いじゃないかという議論もあるだろう。

私は商売柄、何人かの修復家の先生方とのお付き合いがあった。現実に分析のお手伝いしたこともあるのでよく理解できるのだが、実は「ミクストメディア」と言われて困るのは修復家の先生方や作品保存を仕事とする美術館関係者なのだ。もし、作品にクラックや剥落など問題が生じた時、修復するにはそれが何によってできあがっているかを知る事が必須である。作家によっては詳細な制作ノートを残しておられる方もおられ、その場合は本当に有り難いが、逆にそういう方の作品は問題が生じにくい。逆に何もわからない秘密主義の作家さんの作品で素材が「ミクストメディア」と書かれていれば最悪だ。とりあえず、非接触でのX線回折調査などを行わなければならないが、それだけでは情報が少なすぎる場合、キャンバスの折り込まれている部分に微量ついている試料片を採取したりして、化学分析をすることになる。ましてや複数の材料が使われているのだとしたら、本当に修復家にとっては悩ましいことになる。せめて、「ミクストメディア(アクリル絵具、蝋、オイルパステル、綿布)」などと書いておいてくれたらなあと思うのだ。

「作品の崩壊過程もこの作品の価値だ」などという作家さんもいるくらいだから、私の言い分は単に杞憂に過ぎないのだろうか。

完

小杉弘明氏による画材のトリビアコラムを連載します。

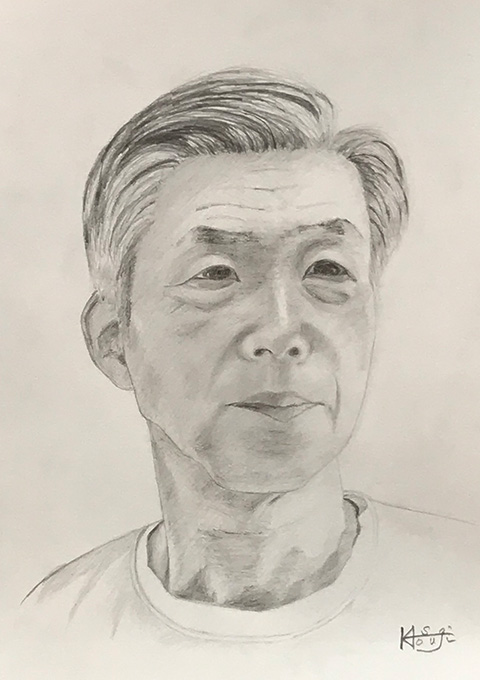

小杉弘明 プロフィール

1954年 大阪出身。

1977年 大阪府立大学 工学部応用化学科卒。

元ホルベイン工業株式会社 技術部長。

現カルチャーセンター講師。

新着コラム

-

2024-12-11

-

2024-10-08

-

2024-07-22

-

2024-05-29

-

2024-04-10

-

2024-03-05

-

2024-01-15

コラムアクセスランキング

- 1位

チューブの話(続編) - 2位

「エマルジョンと言う勿れ ①」 - 3位

「エマルジョンと言う勿れ ②」 - 4位

絵具の価値を値段で量っていない?② - 5位

チューブ入り絵具が絵画にもたらしたもの(前編)