画材のトリビア13 2025-05-12

混色という魔界 Ⅲ

ルフランやニュートンなどの絵具会社が誕生する前は画家自身が絵具を作るか、もしくは弟子に作らせていたはずだ。つまり画家にとって絵具はいつでも思うままに作ることができる自家薬籠中のものだったのだ。ところが絵具会社ができて時代を経ると、だんだん絵具がブラックボックス化して、中身がわからなくなってしまった。ことに誰でもが絵を描けるようになった今、絵具屋はたくさんの色数の絵具を作るようになり、絵を描く人はますます中身の知識から遠ざかってしまった。別に詳しい組成を知って欲しいとは思わないが、少なくともその色がどういう色の粉(顔料)で成り立っているかくらいは興味を持って欲しい。

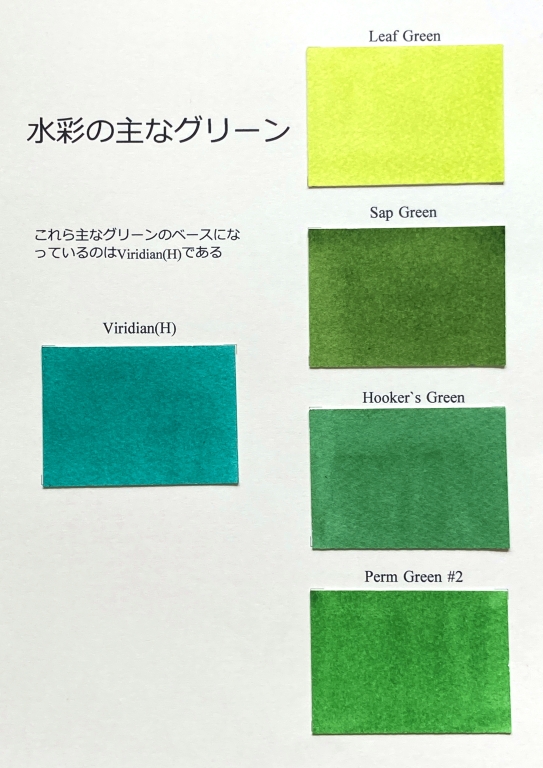

ここに掲載した画像は水彩でよく使われるグリーンである。絵を描く人に、良く使っているもしくは好きなグリーンを聞いてみると、サップグリーンやフーカスグリーン*などをあげる人が多い。ビリジャン(H)は青味で彩度の高い色なのだが好まれない。確かにビリジャン(H)そのものを色として使うと、自然の中では存在し得ない色と感じられることだろう。それに対して、右側の4色はそのままで使えそうな色として好まれるのだろう。ビリジャン(H)にはフタロシアニングリーンという顔料が使われているのだが、右の4色は実はすべてこのフタロシアニングリーンという色をベースに調色された色なのである。過去2回に分けて混色の話をしてきたが、ほとんどの人が混色しているのは自分であると信じ切っておられるだろう。ところが、絵を描く人が使う前から絵具屋が混色している色が多数存在するという事実がある。

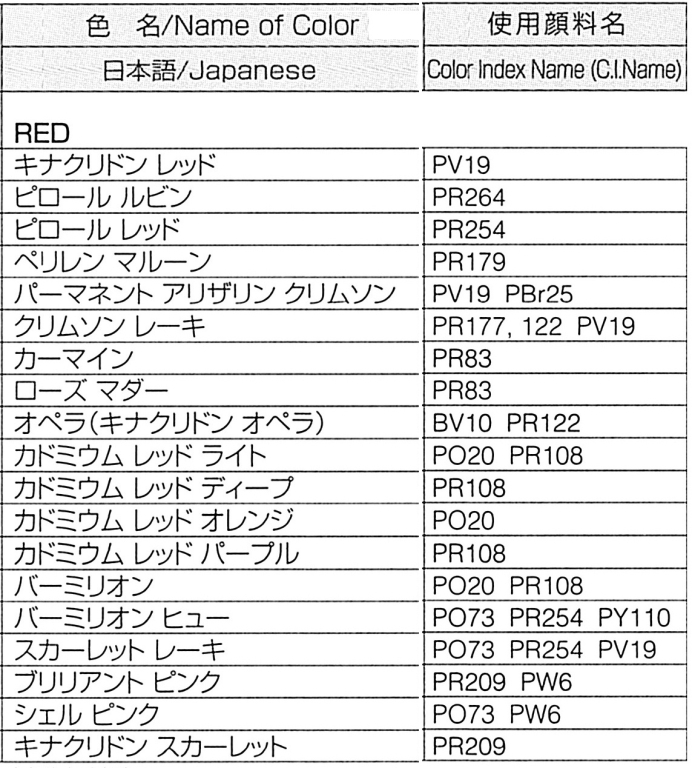

表は専門家用画材メーカーの水彩絵具のパンフレットを抜粋したものである。一つの色に対して、それぞれ使用顔料名としてカラーインデックスネームなるものが書かれている。著名な絵具メーカーでは必ずこうしたリストを明示しているので、ご覧になると良い。一般的にC.I.Nameと略される記号だ。カラーインデックス(略称C.I.)とは英国と米国の色材業者が共同で存立しているデータベースである。それぞれの着色剤についてColor Index Generic Name(略称C.I.Name)とColor Index Constitution Number(略称C.I.No.)とが与えられている。前者は主に色合いに基づいており、後者は化学構造に基づいた分別となっている。一般人にとってみて、C.I.No.によって分別される構造では、それがどんな色のどんな色素かを想像することが難しい。それに対して、C.I.Nameの方は直接的にどういう類の色素であるかが分かりやすい。例えば表中一行目のキナクリドンレッドはPV19と書かれているが、最初の文字PはPigment(顔料)の頭文字で、これが顔料であることを示している。次の文字VはVioletの頭文字である。つまり、この色は絵具としては赤に分類しているが、使っている顔料は紫に分類されているものであることが分かる。2番目の文字は全てColorの頭文字なので、赤は「R」、黄色は「Y」、緑は「G」という具合になっている。青も茶色も黒も頭文字が「B」なので、青は「B」、茶色は「Br」、黒は「Bk」と記されている。ちなみにオペラはBV10となっていて、最初の文字がBなのでBasic Dyeつまり塩基性染料であることがわかる。これは蛍光顔料と呼ばれるもので、もともとは染料であったものを不溶化して顔料として使っているものなので、こういう表記になっている。最後の番号は登録ナンバーなので、概ね新規に登録されたものほど番号が大きい。もし、そのC.I.Nameが何を指しているのかを知りたければ、Webサイトで検索することで簡単に調べる事ができるだろう。

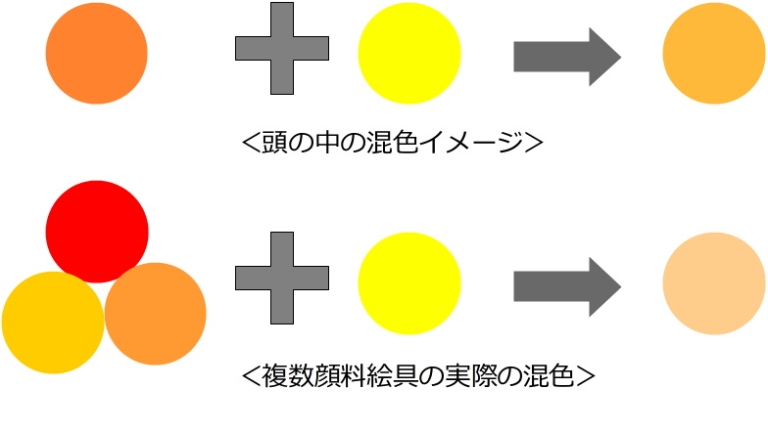

さて、私がこのC.I.Nameについて述べたいのは、自分が使っている絵具の顔料組成を調べろということではない。その色がいったい何種の顔料で作られているかということが重要なのだ。一つの顔料で構成されている色もあれば、3つで構成されているものもある。複数のC.I.Nameの書かれている色は、あなたが混色する以前に絵具屋が混色したものである事を知って欲しいのだ。例えば基本的なセット色であるバーミリオン ヒューでは「PO73 PR254 PY110」と表記されている。PO73はピロールオレンジ、PR254はピロールレッド、PY110はイソインドリノンイエローである。つまりバーミリオン ヒューという色は赤とオレンジと黄色という3種の顔料の混色によってできあがっているのである。もともと、固有色としてバーミリオン(銀朱)があり、メーカーが耐光性の強い顔料を選んでこれに近づけた色作りをしたためこうなったもので、逆に言えばメーカー努力の結晶ともいえる内容なのだ。しかし・・・あなたがどう思うか分からないが、これを純色と思って混色のベースにするのはおかしくないだろうか。あなたがもし本気で、濁りの少ない混色をなんて思っているのだとしたら、そもそも複数の顔料でできあがっている色を選ぶべきではないと私は思う。

ただ、組成が2つ書いてあってもカドミウムレッドライトのように事実上一種の組成の顔料であることもあるので、話は簡単ではない。カドミウムレッド(PR108)もカドミウムオレンジ(PO20)も組成はセレン化カドミウムと硫化カドミウムの固容体で、前者はセレン化カドミウムの比率が多く、後者は硫化カドミウムの多い化合物であり、要は組成バランスが異なるだけのものなのだ。従って、この2種を混ぜたとしても、色的に著しい彩度低下を招くもので無いことは明らかだ。絵具メーカーが欲する色相の位置に対して、顔料を提供する顔料メーカーの製品との位置関係がズレているためにこういう事がしばし起こりうる。これらは例外的なものといえる。

さて、こうした複数の顔料で構成されるものの中でも特に注意の必要な色がいくつかある。一例としてブリリアントピンクを挙げたい。これはPR209とPW6つまりキナクリドンレッドとチタニウムホワイトでできあがっている不透明色であるということだ。よく、私は透明技法なのでホワイトはいっさい使っていませんという人がいるが、知らぬ間に使わされていることが多い。組成を見てみるとコンポーズブルーやターコイズブルー、ジョンブリヤンやネイプルスイエロー他、たくさんの色にホワイトが使われているのである。これらホワイトの入っている色はそもそも明度が高く綺麗には見えるが、混色すればあっという間に色は濁ってしまうはずだ。それをよしとして使われるのであれば何の問題も無いが、訳も分からず使ってしまうのは避けるべきなのではないだろうか。

*)植物画家ウィリアム・フッカーが好んで使った緑で本来はフッカーズグリーンというのが正しい

写真1:絵具作り

写真2:水彩の主なグリーン

写真3:水彩絵具カラーチャートの赤

写真4:複数顔料絵具の混色

小杉弘明氏による画材のトリビアコラムを連載します。

小杉弘明 プロフィール

1954年 大阪出身。

1977年 大阪府立大学 工学部応用化学科卒。

元ホルベイン工業株式会社 技術部長。

現カルチャーセンター講師。

新着コラム

-

2025-06-26

-

2025-05-12

-

2025-03-24

-

2025-02-21

-

2024-12-11

-

2024-10-08

-

2024-07-22

コラムアクセスランキング

- 1位

チューブの話(続編) - 2位

「エマルジョンと言う勿れ ①」 - 3位

「エマルジョンと言う勿れ ②」 - 4位

絵具の価値を値段で量っていない?② - 5位

チューブ入り絵具が絵画にもたらしたもの(前編)