画材のトリビア16 2025-11-27

混色という魔界 特別編

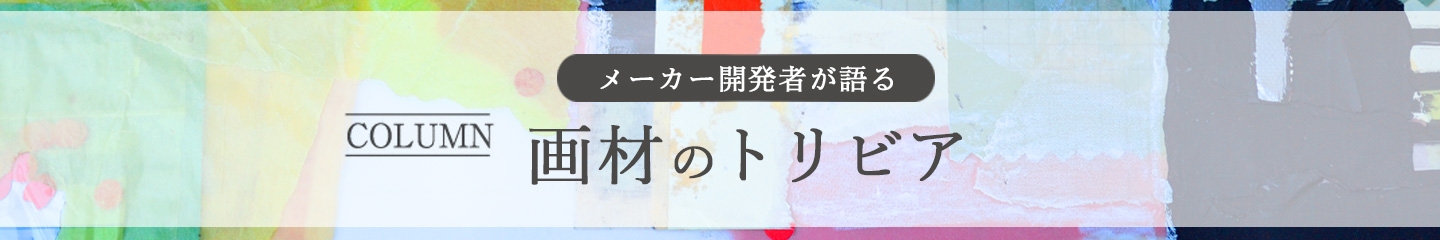

これまで5回に渡って混色の話をしてきた。今回はその続きではあるけれど、混色と重色との違いについて書いてみたいと思ったので、あえて特別編とした。混色と重色の違いで単純にわかる違いは、前者が塗る前から色がわかっているのに対して、後者は塗ってみないとわからないということだろう。色と色を混ぜて別な色を作ると、人は塗る前に色が知覚できている。ところが、塗った色の上に別な色を塗り重ねる場合はどうだろう。塗り重ねてみなければ見え方がわからないので、とりあえず薄い色を何度か塗り重ねて、自分のイメージに近づけるという方法が普通だろう。まずは、アクリル絵具で作成した最初の資料を見てもらいたい。これは不透明色であるカドミウムイエローライトやカドミウムオレンジに対して、透明色であるフタロブルーレッドシェードを混色したり、塗り重ねたりした時の違いについて示したものである。

まず、カドミウムイエローライトに少しずつフタロブルーレッドシェードを増やしながら緑を作り、左列を塗った。作った色が見えているのだから。この配列を作るのは比較的たやすい。その隣の列はまず全部のマスにカドミウムイエローライトを塗って乾かした。次にフタロブルーレッドシェードをジェルメディウムで薄めたものを順次塗り重ねていった。これを左列の色を参考に作るのは相当に骨が折れる。塗ってみなければ分からないからだ。薄ければ塗り重ねることになり、濃すぎた場合は乾く前に取り去る必要がある。ただ、塗り重なった部分は混色の部分よりも見え方が複雑で深みがあるのが感じられる。

同じ事をカドミウムオレンジとフタロブルーレッドシェードでやってみたものが、3列目と4列目である。この二色はそれぞれ補色関係にあるが、この組み合わせで塗り重ねをやるのはさらに難しい。さて、カドミウムイエローライトでもカドミウムオレンジでも、塗り重ねの方が暗く感じられることにお気づきだろうか。それが混色と重色の場合の二つ目の大きな違いだ。そもそも透明であるということは、光が絵具層に入っていくことを意味し、逆に不透明であるというのは、光が表面近くで反射することを意味している。透明な層は重なれば重なるほど、深い所まで光が入っていって返ってくるので、その分だけ返ってくる光のエネルギーが減る。つまり暗くなると言うことになるのだ。カドミウムイエローライトとフタロブルーレッドシェードの混色では4つめ、5つめがグレーとして色を感じられるが、重色ではほぼ黒といって良い色に見えるだろう。泰西名画で透明色をグレーズされた肖像作品が近代の不透明色を塗り重ねた作品より暗く感じられるのはそういう理由だ。

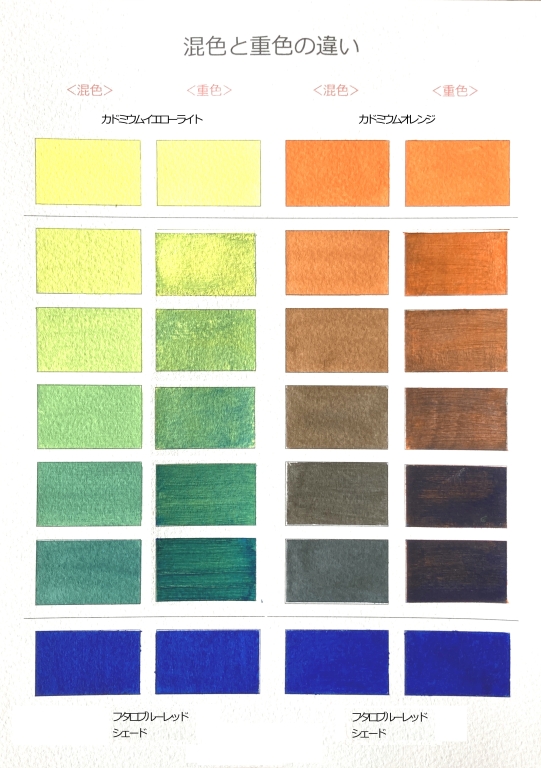

さてここで、①不透明色同士の塗り重ね、②不透明色と透明色の塗り重ね、③透明色同士の塗り重ねについて、どの様になるか示した資料をお目にかけたい。1つめはカドレッド(A)とカドグリーンディープ(B)の不透明色同士を対角に配置し、真ん中にこの2色を混色した場合にできる色を塗った。2色が補色関係にある事から、暗いグレーができる。右上の部分は(A)の上に(B)を塗り重ねたもの、左下は逆に(B)の上に(A)を塗り重ねたものである。不透明色とはいえ、完全に不透明というわけではないので、それぞれ塗り重なった部分は下地の影響を受けて暗くはなっているが、基本、緑は緑、赤は赤という具合に見える。

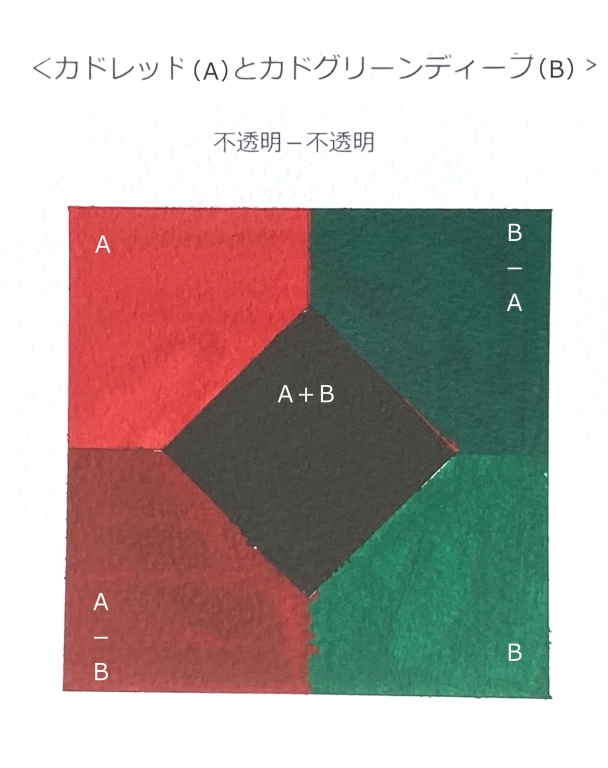

2つ目はカドレッド(A)とフタログリーン(B)という不透明色と透明色の塗り重ね例である。色相的にこの2色を混ぜ合わせてもかなり黒に近いグレーが真ん中にできていて、これは先ほどのものと同じである。ところが不透明な(A)の上に透明な(B)を塗り重ねた右上部分はどうかといえば、明らかに真っ黒になっていて、もはや緑を認識することが難しい。結局、光は透明な(B)層を通り抜けて(A)層に達し、それぞれの色の部分でエネルギーを失って外に出てくるので、このように黒くなってしまう。不透明同士の場合との差違は明白である。左下はBの上に不透明なAを塗り重ねているので、少し暗くなった赤が認識される。

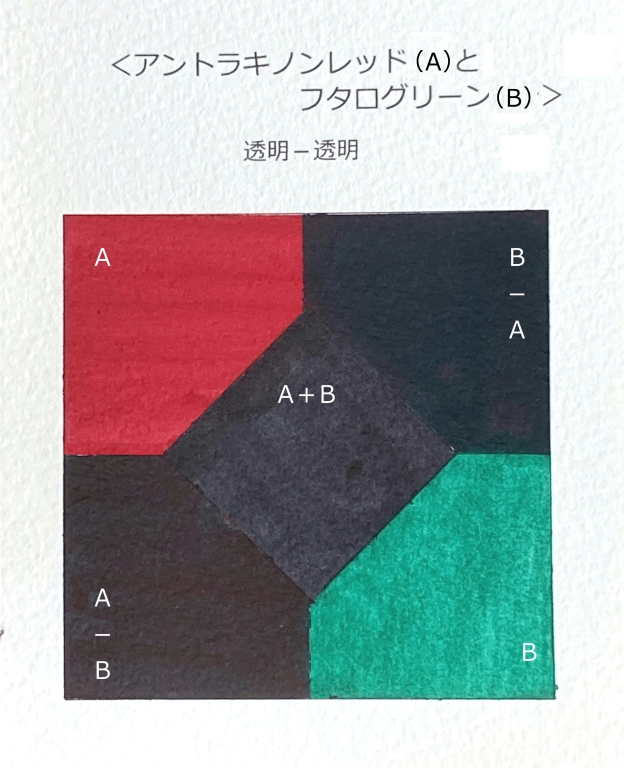

3つ目はアントラキノンレッド(A)とフタログリーン(B)という透明色同士の組み合わせである。この場合、一目瞭然だが、右上と左下の透明色同士の重ね合わせはいずれも黒になっていて、混色した真ん中部分よりはるかに暗い。ここでやってみた実験は極めて特殊な試みであるが、より一般的な、例えば青と黄色の塗り重ねとかにも応用がきくだろう。覚えておいて欲しいのは、色同士を混色した場合より塗り重ねた場合の方が暗くなるということ、そしてそれぞれの色が透明色なのか不透明なのかを知って使わなければ、思ったような表現をすることができないということだ。色に慣れていない人は、どうか絵具各社が公表している絵具の透明性に関する資料を参考にしていただきたいと思う。

西洋絵画が印象派以降、表面反射を主体とする明度の高い作品中心になったことは否めない。それらを決して否定するものではないが、特に日本において明度彩度の高い作品が中心となり、透明色の塗り重ねによる作品が少なくなってしまった事を残念に思うのは私一人ではないだろう。人生も単純であるよりは、幾層もの経験が重なる事によって、陰影をもった複雑で面白いものになるのだと思えるのだが、こじつけすぎだろうか。

写真1:混色と重色の違い

写真2:①不透明色同士の塗り重ね カドレッド(A)とカドグリーンディープ(B)

写真3:②不透明色と透明色の塗り重ね カドレッド(A)とフタログリーン(B)

写真4:③透明色同士の塗り重ね アントラキノンレッド(A)とフタログリーン(B)

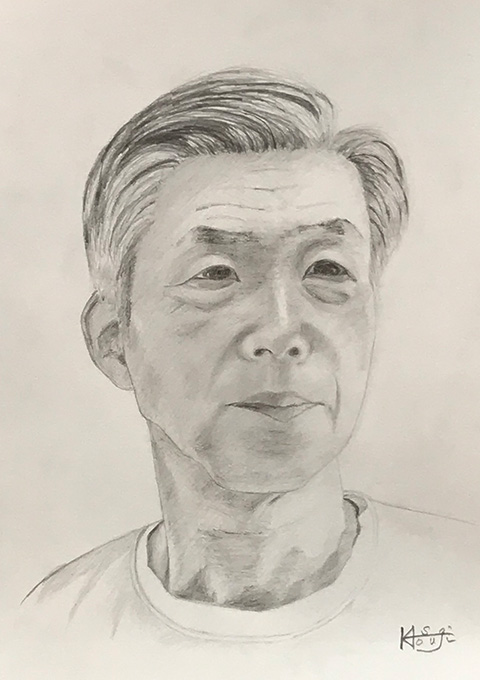

小杉弘明氏による画材のトリビアコラムを連載します。

小杉弘明 プロフィール

1954年 大阪出身。

1977年 大阪府立大学 工学部応用化学科卒。

元ホルベイン工業株式会社 技術部長。

現カルチャーセンター講師。

新着コラム

-

2025-11-27

-

2025-10-03

-

2025-06-26

-

2025-05-12

-

2025-03-24

-

2025-02-21

-

2024-12-11

コラムアクセスランキング

- 1位

チューブの話(続編) - 2位

「エマルジョンと言う勿れ ①」 - 3位

「エマルジョンと言う勿れ ②」 - 4位

絵具の価値を値段で量っていない?② - 5位

チューブ入り絵具が絵画にもたらしたもの(前編)