TOP > 藤村克裕雑記帳

2024-05-07

- 藤村克裕雑記帖258

- ボヤボヤしていたら1ヶ月経ってしまった

- ひと月ほど前、「中平卓馬 火|氾濫」展の図録が宅配便で届いた。東京国立近代美術館のミュージアムショップで“購入”した時に予定されていた日から随分遅れての到着だった。

ちょうど出かけるところだったが、図録の到着を待ち侘びていたので、さっそく開梱してページを繰り、大変な不満を感じた。どの図版も小さいうえにボケているではないか! と思ったのである。

発行=配達がこんなに遅くなって、数日後には展覧会が終わってしまう、待たせに待たせたあげく、こんなボケて小さな図版を並べた図録だなんて、これはいったいどういうことだ? プンプン! と家人に八つ当たりして家を出たが、家人にはなんの関係もなかったのだから申し訳なかった。

数日後、こんどはたっぷり時間をとって、当該図録を開き、じっくり1ページ1ページ見ていったら、たしかに図版は小さいが、雑誌掲載時の見開きの状態できちんと掲載してある。すでに出版されている本、雑誌発表時の写真図版からの複写で構成した『都市 風景 図鑑 中平卓馬』(月曜社 2011年)は600ページを超える分厚さで大迫力であるが、そこでは写真図版以外の“情報”は割愛されている。そこが今回の図録とは大きく違っている。東京国立近代美術館(以下、近美と表記)での展示では、小さくプリントアウトされて展示されたり、映像化したものが展示されていたりしてはいたが、そういうものであっても見開きのとなりの記事や広告など、掲載時の状況を示しながらしっかり収録してある。おお、とってもいいではないか、と感じ入った。実際の展示を補って余りある、と思ったほどである。時々手に取って眺めて、その都度同じ感想を持つ。それを家人に言うと、ごくごく短期間のうちにまるで正反対の感想になってしまったのは、どゆこと? となじるような口調で言われてしまった。

どうやら、配達された時にはメガネなしで見ていたらしい。その後は老眼鏡越しに見ている。

ボケているのは図版ではなく、私の方だったのである(とオチがついたはずだが、話はここで終わらない)。

- 図版の到着を待ち侘びていたのにはワケがあった。それは、ずいぶん以前、中平卓馬氏が映画のスチール写真を撮ったことがある、ということが書かれていた本を読んだことに由来する。

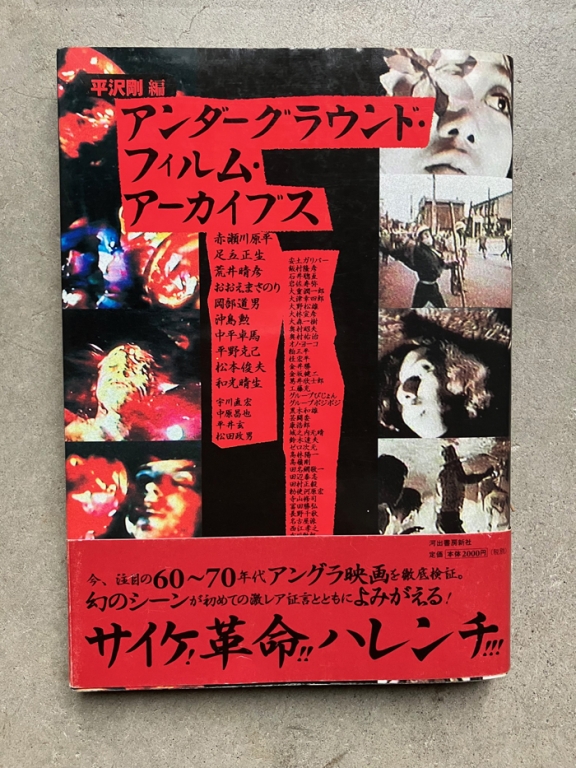

その本は、確か『アンダーグラウンド・フィルム・アーカイブス』というタイトルだった。例によって本はどこかに紛れてしまっていたが、どうにも気になって、苦労して探し出して改めて見てみると、間違いなかった。平沢剛編、河出書房新社、2001年。

この本は、同じ年の5月に東京・下北沢の「シネマ下北沢」で「アンダーグラウンド・アーカイブス1958ー1976」という催しがあって、79本35プログラムの上映が行われたことを契機に編集・製作されたようである。現在、「シネマ下北沢」はすでになく、79本のリストなど細かなことが私にはまったく分からないが、この本の中には「瞬間的にある一点が‥‥」というタイトルで、高島直之氏が行なった中平卓馬氏へのインタビューが掲載されている。

当然のように「アンダーグラウンド・フィルム」をめぐる本に何故写真家の中平卓馬氏? との疑問が湧いてくるが、インタビューの中で、中平氏が映画のスチール写真を撮っていたことを認めたり、映画監督の足立正夫氏との関係などにも答えている。ともかくこのインタビューは、記憶喪失後の中平氏の肉声をよく伝えていて、私の印象に残っていた。

よく知られるように、1977年9月、中平氏は、しばらく日本に滞在したフランス人の友人が中平氏の手配で開催した東京・神田「ときわ画廊」での個展を終えてフランスに帰るというので、当時の逗子の自宅で送別会を行なって泥酔し、昏睡状態で病院へ運び込まれてしまった。一時は死の危険もあったというが生還でき、とはいえ、記憶喪失というか記憶障害を抱えてしまった。

程なくして中平氏は写真撮影=写真家としての活動を再開した。『アサヒカメラ』などでの作品発表や、『新たなる凝視』(晶文社、1983年)など写真集の出版や個展、横浜美術館での大きな展覧会(「中平卓馬 原点復帰ー横浜」展 2003年)開催など、写真家としての歩みを続けた。が、記憶障害の影響は大きく、あのキレのある氏の文章の発表はまったく無くなってしまった。

私が病後の中平氏の文章を読んだのは、写真集『新たなる凝視』に添えられた同じタイトルの氏の文章と「写真日記 1982・8・1〜8・31」とが最初であった。これら異様な迫力を伴う文章を読んだ時の衝撃は今も忘れることができない。であるから、高島氏による中平氏へのインタビューが件の本に掲載されていることを書店での立ち読みで知った時は、迷うことなくその場で購入して帰宅し、目を凝らすようにして読んだ。当時の中平氏の肉声というか話し言葉の記録に触れて、ある種の安堵感を覚えたことを覚えている。

そのようなインタビューの中に先ほど述べた映画のスチール写真の話が少しだけ出てきた(同書78ページ)。

高島氏:若松孝二さんの『天使の恍惚』という映画のスチール写真を撮ってますね、

中平氏:あり得ると思うね、

高島氏:映画のスチールはそれ以外にないですか?

中平氏:やってないね、

これだけだ(ただし、表記は変えてある)。これだけだが、これを読んで以来、私は、ずっとこの中平卓馬のスチール写真が気になってきた。

今回の近美での「中平卓馬 火|氾濫」展でスチール写真が何点か出ているのではないか、と期待したのだが、出ていなかったし、スチール写真のことにも触れられてもいなかった。それで、図録にはどうか? と思っていたのである。もしかしたら、二、三枚だけでも掲載されているのではないか。確認後もう一度展示を見に行こうと思っていた。が、図録の到着が遅すぎた。近美の展示期間中に、出かけていく機会はもう私にはなかった。

で、その図録でのスチール写真のことである。

「年譜」のところで、中平氏とジャズ・シンガーの安田南氏(映画『天使の恍惚』に出演予定で、実際、一部の撮影を済ませたあと失踪したという。同映画のピンチヒッターは横山リエ氏)とが1971年に知り合ったことに触れてあったものの、それ以外、図録のどこにもスチール写真のことも『天使の恍惚』のことも触れられていない。もちろんスチール写真の図版など掲載していなかった。

担当学芸員がスチール写真のことを知らなかったはずはない。なぜなら『アンダーグラウンド・フィルム・アーカイブス』のことは図録の「関連文献一覧」の中にしっかりと記載されているのである。

そんなわけで、私はがっかりしてしまった。

あ、念の為に述べておくが、私は『天使の恍惚』をめぐるスキャンダル(ここでは省略する)に興味があるのではなく、中平卓馬氏がどんなスチール写真を撮ったか、その写真群に興味があるのだ。スチール写真撮影が行われた(だろう)1971年といえば、中平氏が「パリ青年ビエンナーレ」に出品参加した年であり、中平氏の活動がひとつのピークを迎えた時期である。その時期の映画スチール写真だ。興味を抱かずにいられないではないか。展覧会担当者、図録担当者も同様だろう。「パリ青年ビエンナーレ」での「サーキュレーション 日付、場所、行為」は展示でも大きく扱っているのだから。

- 「中平卓馬 火|氾濫」展は4月7日に終わってしまい、それからすでに1ヶ月経ってしまった。なさけないことだが、私はもう近美での展示の細部を忘れてしまった。しかし、展示で感じた違和感のことは覚えている。この際、それをメモしておきたい。

たとえば、ただちに思い浮かぶのは、入場後すぐに『来たるべき言葉のために』を映像化して大きく映写していたコーナーのこと。ここには大きな違和感を持った。

プリントを写真製販して印刷し、それらを綴じて写真集という名の本が出来ている。その見開きを、スキャナでデジタル化し、編集して、プロジェクタで次々に白い壁に投映して複数人で鑑賞する。それは一見合理的といえば合理的かもしれない。が、失われるものが大きすぎる。

まず、写真集はモノなのである。手に取って膝やテーブルの上で1ページ1ページ繰っていく。その都度新たな見開きに出会い、必要に応じてさらに細部に分け入っていく。途中で前に戻っても、何ページかを飛ばしてもかまわない。どこをどのように見ても、時間をかけて見ても、時間をかけなくてもかまわない。心ゆくまで、好きなように見ていけばいい。

アート紙に印刷された『来たるべき言葉のために』はA4。見開きではA3。わずかなテカリがあって、一定の重さや手触りがある。

装本は木村恒久。見開きの状態になった時、スムーズに平らになるように工夫してあるが、それでもペタッ! とした見開きの“平面”にはならず、紙とノリとのクセというものから自由ではない。それが写真集『来たるべき言葉のために』である。

これに対して壁に投映された映像は、A3の大きさに比べれば、はるかに大きい。白/黒のコントラストが顕著になって、テカリや紙のクセといった“ノイズ”を排するからか、平板さが否めない。物理的な手触りがないのだ。そして編集で定めた順序と時間とに従って映写され続けていく。観客はそれを見ていく他ないのである。たしかに写真集掲載の写真図版とよく似た映像は投映されていたとしても、中平氏の写真集『来たるべき言葉のために』の魅力の大部分は失われている、というか別のものになっている。

肝心のその“モノとしての写真集”の方の展示がどうなっていたか、といえば、特徴的なデザインのカバーがかかった表紙を上にして、うやうやしくガラス(アクリル?)ケースの中に収められ、まるで古書店の稀覯本の“展示”のように汚れや痛みのない段ボールの外箱(それはそれですごいことだが)と共に並んでいて、何のための展示? 木村恒久氏のデザインの紹介? 箱付きで汚れも痛みもないからお高いですよ、すごいでしょ、というメッセージ? というように違和感を増幅させていた。

あんな展示をするくらいなら、多少高価であっても三十冊くらいの『来たるべき言葉のために』を購入して(復刻版でいいのだから)あの投映スペースとケース入り什器があったスペースに配し、観客が実際に手に取って見ていくことができるようにしておく方がはるかによかっただろう。

同じことは『プロヴォーク』の展示についても言えた。

解体された『プロヴォーク』(第一号だったか? すでに記憶にないのが悲しい)が見開きの状態でびっしり壁に直接貼られていたが、ページを繰る、という冊子の形式が私たちに“強いる”アクション”が失われると、ページを行き来できる手触りが失われて、しらじらしくさえ見えていた。これもやはり、三十セットほどの『プロヴォーク』を購入して(復刻版でいいのだから)、観客が直接手に取って見ることができるようにすればどれほどよかっただろう。

1973年、中平卓馬氏はそれまで自身が撮影した写真のネガ・フィルムと紙焼き、それからノート類をすべて焼き捨ててしまったという。その時のことを『決闘写真論』(篠山紀信・中平卓馬 朝日新聞社、1977年)の中の「インターリュード」に中平氏自身が書いている。

陽はゆっくりと沈もうとしていた。晩秋の浜に人影はなかった。ガソリンをふりかけてマッチをすった。一挙にぼっと燃え上がり、強い火が噴き上げた。

と始まる文章である。

ネガも紙焼きもすべて(モレはあったにしても)焼き捨てられてしまっては、60年代半ばから1973年までの写真家としての中平氏の活動を追うには、当時の雑誌類に掲載されて流布した印刷された写真図版を手がかりにする以外の方法はないだろう。だから、今回のように雑誌類を丹念に集め、掲載ページを示していく展示を考えるのは自然なことだ。とはいえ、この展示で複写や映像が多用されたのは残念なことだった。古い雑誌には、他の記事や広告などと一体となって時代の雰囲気を醸し出す特有の魅力がある。ここでもやはり、観客が実際に手に取ってページを繰ることを可能にする工夫は無理だったのだろうか。

- また、大きく取り上げられていた1971年の「パリ青年ビエンナーレ」での「サーキュレーションー日付、場所、行為」。

図録の中のマシュー・S・ウィトフスキー氏の文に添えられた“注釈”によれば、パリで行われたこの作品群には650コマ以上のネガが今も残されているようである。今回の展示は、それらのネガによるものであろう。そこでまた気になってくるのだ。

金村修氏とタカザワケンジ氏による『挑発する写真史』(平凡社、2017年)の「第八講」にこんな一節がある。

タカザワ:金村さんは、中平さんのモノクロ写真のプリントをしていますよね。

金村:一九七一年に中平さんがパリ青年ビエンナーレに招待されたときに撮った「サーキュレーション」というシリーズをやっています。

そして、こんなふうにも。

タカザワ:状態のいいものから順に焼いているんですか?

金村:そうでもないです。それと「サーキュレーション」のネガは割合残っていると思います。「サーキュレーション」のネガは、他の人 が 持ってたりしたようですね。徐々に発見されたようです。この当時、中平さんはインタビューで、新しい撮り方、自分が望むような方向の撮り方を見つけたと語っていたそうです。いままでのアレ・ブレとは違う方法を獲得しつつある、と。

タカザワ:この頃は「アレ・ブレ・ボケ」ではないですね。

金村:ブレているのはあまりないし、だいたいピントも合っていますね。『サーキュレーション』を見ると、中平さんは倒れてから突然、狸の置き物を撮り始めたわけじゃないということがわかると思いますよ。

ここで述べている『サーキュレーション』とは、いうまでもなく、2012年にOSHIRISから刊行された『サーキュレーションー日付、場所、行為』のことであるが、深読みすると、金村氏が焼いた「サーキュレーション」のプリントは『サーキュレーションー日付、場所、行為』のために使われた、ということかもしれない。

さて、先のウィトフスキー氏の文章には、中平氏がパリで行なったプリントは今では(当該文章が書かれた2015年の時点では)「わずかな」数になっており、「黄ばみ、色褪せ、しみだらけである」と書かれている。とすれば、そうではなかった今回の近美での展示写真群はいったいどなたがプリントしたものであろうか? そういうことは明示しないのがふつうなのだろうか?

余談だが、図録180ページ下の図版には、この時の「パリ青年ビエンナーレ」出品者中平氏自身の顔を捉えた写真だけでなく、左下隅に同じく同展の出品者だった榎倉康二氏の顔を捉えた写真が映り込んでいる(李さんの顔が写った写真もあったはずだが今回は判然としない)。私は、このことに2003年横浜美術館での「中平卓馬 原点復帰ー横浜」の時に気がついた。その時にはこのカットが大きく引き伸ばされて出口近くの間仕切りのパネルのようになっていたので、気付けたのである。写真というのはこうしたミーハー気分を満足させてくれることもある。

逆に、今回の近美での展示で驚いたこと。

まず、1976年の「デカラージュ」。フランス・マルセイユのADDA画廊で制作・展示した作品である。画廊のコーナーを等距離(80センチという)で天井から床まで撮影していき、実物大にプリントして、そのコーナーの横に貼った作品だ。不勉強でこの作品を全く知らなかったので、大変驚いた。近美の会場では、ひとつらなりのコーナーの写真は細長い什器に横たえられていたが、他にも撮影しているところを捉えた写真や完成した展示の様子を伝えた写真、ディテールの写真、それから展覧会のポスターなどが額装されて展示してあった。

ヴィクター・バーギンに「Photopath」(1967〜69年)という初期作品があるが、私はついそれを連想してしまった。床面を真上から撮影して移動していき、実物大にモノクロでプリントして撮影したその床面のその位置に貼り付ける、という作品で、私(たち)はその作品の状態を撮影したモノクロ写真図版でこの作品を知ることになったわけだが、その床がある場所でしか成り立たなかった作品であることを示している。しかし、中平氏の作品では、被写体はコーナーであり、壁の表面であるが明らかに立体であるから提起された問題は複雑になっている。そしてその被写体のコーナーの横に写真を縦にひとつらなりに貼って実物大のコーナーの像を示している。コーナーはコーナー、実物大の写真は写真なのである。どちらかといえば、コズスの初期作品「木製の折りたたみ椅子、原寸大の椅子のカラー写真、辞書の定義の拡大複写」(1965年)の椅子と写真との関係に近い。とはいえ椅子は動かせるし、コーナーは動かせない。フランスの観客は(日本人の観客でも)、誰でも、実物のコーナーとそれを撮影して実物大のプリントで示した写真とを混同しないだろうが、中平卓馬氏は『決闘写真論』の篠山紀信氏との対談の中でこんなことを言っている。

- 「ダダ」をもじったADDAというギャラリーなんですけどね。どういうことかっていうと‥‥真っ白なきれいな壁がある。パッと見た時、真っ正面のコーナーがあるでしょう、それを八十センチの距離で、上からずっと撮ったんです、約五十枚。それを五十センチ右に移動させると角が、コーナーが二つできちゃう。そうすると、入った瞬間に、画廊全体が妙にゆがむわけですよ。だから評論家などは、これはミニマルだって言うんだけれども、ぼくにとってはそうじゃない。「決闘」で言ってきたことの完全な実践なんだ。壁のコーナーにあるシミ一つを正確に計ってそれで移動させるわけでしょう。だから、写真の行為っていうのは、ものすごく抽象しちゃうとそういうことになるんじゃないか。もう一度、画廊のコーナーならコーナーを見直すことね。つまり、これは当たり前の画廊なんだ、画廊には絵が吊り下げられているんだという概念に対して、それをもう一度見直してみよう、ということをやったわけですよ。フランスの友人が勝手に“DECALAGE”というタイトルをつけてくれた。一種の「移動」ですね。それが、ぼくの中では書いてきたことの一つの実践なんです。今回は一つの画廊というワク組みがあってそういうことをやったわけなんだが、今度は町の中へ出てものを撮ろうと思っている。たとえば、ひとつの街を全体として五十センチずらしてしまう。だからある意味では、あらゆる美学みたいなものを排除し、物を物として正確に引き出すことによって、もう一度物を見直せ、ということなんじゃないか。そう考えると、写真というのは、やることがまだまだたくさんあるんじゃないか、と気がついた。そういう意味でぼくは健康になったわけですよ。

この中平氏の作品のこととは別に、私が驚いたのは、この作品が制作・展示されたのは「三人展」で、他の二人は武藤一雄氏、そして大石一義氏だったこと。武藤氏とは面識も何もないが、大石氏には近年個人的にいろいろお世話になってきていることもあってときどきお話も伺うこともあるが、この三人展については全く聞いたことがなかったのである。図録に収録されている八角聡仁氏の文章によれば、武藤氏の作品は落書きを撮った写真の上にさらに落書きを描き加えるといったものだったようで、大石氏の作品はマルセイユの壁や地面に大きな紙を当てがって白チョークでフロッタージュしたようなものだったらしい。

ちなみにこの展覧会を企画したピエール=アラン・ユベールと中平氏とは「パリ青年ビエンナーレ」で知り合った。1977年には今度は中平氏がユベール氏を日本に招いて彼の個展をおこなって、彼の送別会で昏倒して記憶喪失になったわけである。『新たなる凝視』には退院後の中平氏をユベール氏ともうひとりのフランス人が訪ねてきてくれたことを次のように書いている。

彼らの姿(イメージとルビ)そのものだけは、私、彼らと何処かで出会った人達なのだ、とだけ判っていましたが、その中の一人、マーク・キルビー氏が、極めて巧みに日本語を喋り、父の書道作品にまで関心を抱き、ただ父とのみ話しておりました。私は、その当時、全言語欠落状況そのもので在り、彼と話し合うことすら、不可能でした。彼は、私の存在そのものに、かなり動揺し、「さようなら‼︎」と一言だけ語り、間もなく帰って行きました。全く申し訳ない、と思います。突如、私、フランス語を思い出し、彼にフランス語で手紙を書き上げ、自らの謝意を送りました。そこまで私、フランス語を思い出したのですが、だが、どうしても、フランスへの再度行きを具体的に思い出すことが、出来ないのです。

さて、近美での「中平卓馬 火|氾濫」展でもうひとつ驚いたのは、ノートや手帳に書かれた日記やショート・ホープの箱に赤ボールペンで書かれたメモだった。。現物と出くわして、几帳面な手書き文字を目にし、読んでもみて、なんとも言い難い気持ちになってしまった。記憶障害にめげず写真家の歩みを続けたということは、かくも意志的であらねばならなかった、ということとか。

また今回も長くなってしまっているが、最後にふたつ。

中平氏の最初期に東松照明氏の誘いで史料編纂委員のひとりとして取り組んだという「写真100年 日本人による写真表現の歴史」展(1968年 西武百貨店、翌年名古屋・大阪・岡山・新潟を巡回)のこと。史料編纂委員には他に東松照明、内藤正敏、多木浩二、今井壽恵など13名の各氏がいたが、かれらは全国に埋もれた膨大な日本写真に分け入って調査した(らしい)。その仕事は委員それぞれにとって強烈な体験だったらしく、私は内藤正敏氏からこの時のことを伺ったことがある。内藤氏は、田本研造という写真家を“発見”したことについて熱く語っておられた。同じように中平氏もこの時に“発見”した田本研造、山崎庸介についてどこかに書いていたと思うが、例によって直ちに思い出せない。申し訳ないことである。

田本研造(号は音無榕山)は紀州の人。江戸時代末期に長崎を経て函館に渡り、壊疽を患って片足の切断手術を受けた。その手術をしたロシア人医師ゼレンスキーから写真術を学んだという。慶應3年に松前・福山城を撮影した写真が残っている(らしい)。明治2年、函館に「写場」を設け、明示4年、北海道開拓使の要請で石狩に渡り、札幌、篠路、石狩、小樽などで写真撮影を行なった。彼の写真は記録に徹したものだ、ということができるだろう。

山崎庸介は原爆投下後の長崎をとらえた写真で知られている。彼は陸軍の報道班員で、博多の西部軍から命じられて8月10日に長崎入りして撮影に当たった。約120枚の写真が残されている(らしい)。彼が撮ったのも記録のための写真であった、といえる。とはいえ、瓦礫の中で呆然と立ちつくす少女の足元に焼死体が転がっている写真は多くの人々の記憶に残っているのではないだろうか。

中平氏が膨大な写真群の中からこのふたりを抽出した理由がとても気になる。この「写真100年」展に向けての仕事は『日本写真史 1840ー1945』(日本写真家協会編、平凡社、1971年)として書籍化されているが、これを今見てみると、災害や戦争による「死体」の写真がたくさん収録されていることに気付くだろう。というか、現在の私たちの日常生活からこういうものが排除されていることに気付くのだ。このことの意味は根深いように思う。

さて、中平氏は「写真100年」展の編纂の仕事を通じて多木浩二氏と知り合うことになり、やがて『プロヴォーク』に至るのだが、中平氏自身はやがてこうした時期をはじめ、「アレ、ブレ、ボケ」といわれてきた自らの写真群を自ら否定するに至る。そして、すでに述べたように、その時期のネガやプリントを焼いてしまうに至るのだ。

こうした劇的な転回や1977年の急性アルコール中毒からの記憶喪失といった出来事、その後の歩み、といった姿が私にある種のロマンを掻き立ててくることが否めない。

そして、なにより私は中平氏の著作や写真集から多く学ばせてもらってきた。彼の本と触れ合うことがなければ、わたしはユジェーヌ・アッジェもウォーカー・エバンスもベンヤミンも『日本写真史 1840=1945』も知らなかっただろう。そうした「恩」というものがある。そして、彼自身が否定した「アレ、ブレ、ボケ」の時代の写真が好きである。いまでも時々、書棚から彼の写真集や資料を取り出して眺め、あれこれ考えている自分に気づくことがある。

(2024年5月7日、東京にて) - 中平卓馬 火―氾濫展

会期:2024.2.6–4.7

会場:東京国立近代美術館 1F企画展ギャラリー

公式HP:https://www.momat.go.jp/exhibitions/556

画像1:左『中平卓馬展』図録 右『都市 風景 図鑑』(月曜社)

画像2:左『アンダーグラウンドーフィルム-アーカイブス』平沢剛編(河出書房)

画像3:『来たるべき言葉のために』中平卓馬(風土社)

画像4:『挑発する写真史』金村 修 , タカザワ ケンジ (平凡社)

画像5:デカラージュ会場風景

- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身

- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

- [ 新着記事一覧 ]

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ300

ARCHIVE 2013 - 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ299

ARCHIVE 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ298

ARCHIVE 2024年

- [ INDEX ]

- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと

- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた

- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた

- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1

- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2

- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た

- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと

- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた

- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)

- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)

- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)

- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)

- ・287 ARCHIVE 2013年

- ・288 ARCHIVE 2014年

- ・289 ARCHIVE 2015年

- ・290 ARCHIVE 2016年

- [ ARCHIVE ]

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。