TOP > 藤村克裕雑記帳

2024-06-04

- 藤村克裕雑記帳259

- カール・アンドレ展

- 気がつけば、5月も終わってしまっていた。

気がつけば、と書いた(打ち込んだ)が、何かに熱中していて、あっ! という間に時間が過ぎ去っていった、というのではなかった。あれもやらねば、これもやらねば、と気持ちだけはせわしないが、実際には、何ひとつやれていないままで、あっ! という間に時間が過ぎていくのであった。これは、明らかに老化の現れだろう。いよいよ、やばいぞ。

拙宅の耐震補強工事は6月半ばから始まる予定だった。しかし、やむを得ぬ都合で7月半ばからになった。それを伝えられた時は本当にガッカリした。加えて、暑さの中での工事。職人さんたちも大変だろうが、私どもも大変である。が、弱音は吐けない。頑張る。

住みながらの工事を少しでも円滑に進めてもらうために、家具をはじめ、こまごまとした物品の移動作業や廃棄作業が続いている。私の仕事場は、すでに荷物でいっぱいだが、このあとも大物をいくつも“収納”しなければならない。私の仕事場にも工事を必要とする箇所があるので、その周辺はカラッポにしておかねばならない。仕事場としての“機能”だって、気持ちだけは保っておきたい。これらの事柄をすべて満たすのはかなり難しくて、じつに悩ましい。作業はノロノロとしか進まない。知力、体力の衰えが露呈する。無理が効かない。

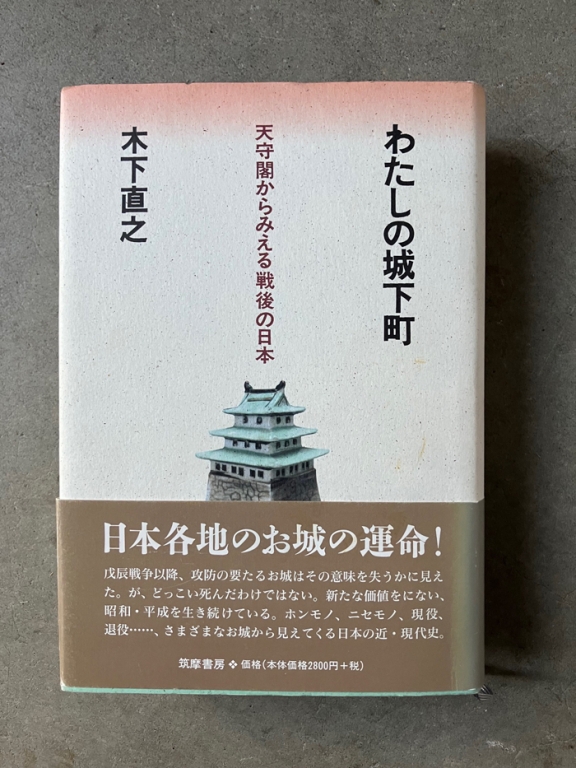

そんなとき、思いがけず、大量の荷物の隙間に、木下直之『私の城下町 天守閣からみえる戦後の日本』(筑摩書房、2007年)が顔を覗かせていた。

思わず取り出して、これ面白かったなあ、この人の本はどれも面白いよなあ、とつい読み始めてしまった。例によって、面白かったという記憶はあっても、中身を忘れてしまっていたのである。

話は、著者・木下氏の祖父母を木下氏の父親が1953年に撮った写真のことから始まる。その写真は、木下氏が育った部屋にずっと懸けられていたという。日比谷の濠の前での写真である。背景の濠のさらに向こうに第一生命館が見えている。この写真が撮影された一年前、つまり1952年には、まだ、この建物の屋上には星条旗が翻っていた。1952年4月28日のサンフランシスコ講和条約の発効まで、日本は連合国軍の占領下だったのである。第一生命館にはGHQ(連合国軍最高司令官総司令部)が置かれていた。日本の独立回復の日=サンフランシスコ講和条約発効の日=4月28日から星条旗が翻ることはなくなり、その三日後の5月1日には「血のメーデー事件」が起こって、写真の祖父母が立っていたあたりも騒然としていた。‥‥と巧みに話は続いていく。

そもそも、「皇居」はもともと、「江戸城」ではなく、「御城」(おしろ)と呼ばれていたらしい。その証拠に、江戸時代のどの地図にも「御城」と書かれているという。「江戸城」というのは現代の呼び名だったのである。江戸が「東京」となって「東京城」、やがて「皇城」となったらしい。そして「皇居」となったわけだが、つまり、もともと「御城」だったので、『わたしの城下町』という本が、自らの祖父母の姿をとどめた一枚の写真の話から始まった理由が、なるほど、このあたりで明らかになる。

この本は、こうして皇居や皇居周辺をめぐる話から始まって、小田原、熱海、、、と次第に南下して、首里城に至る。

読んだのは二度目だったが、今回も満足した。この本に従って、せめて皇居周辺とかを散歩してみるのもいいかもしれない。

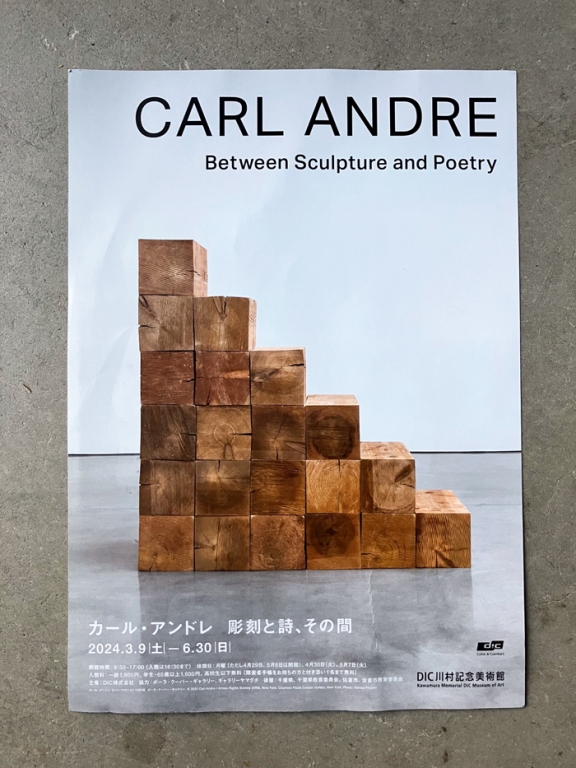

数日後、東京駅に降り立った。皇居前広場を例えば銅像を巡りながら散歩しようというのではない。目指すは八重洲口③バス停。このバス停のことは『わたしの城下町』には出てこない。私は、千葉県佐倉市にある「DIC川村記念美術館」まで、③バス停からバスに乗って行くつもりだったのだ。「カール・アンドレ 彫刻と詩、その間」展見物である。

時間通りにやってきたバスに乗り込み、バスは順調に走り、その間、年配のご婦人の四人組が果てしなくおしゃべりを続け、「DIC川村記念美術館」で私はバスを降りた。ほとんど全ての人も降りた。四人組のご婦人たちも降りた。

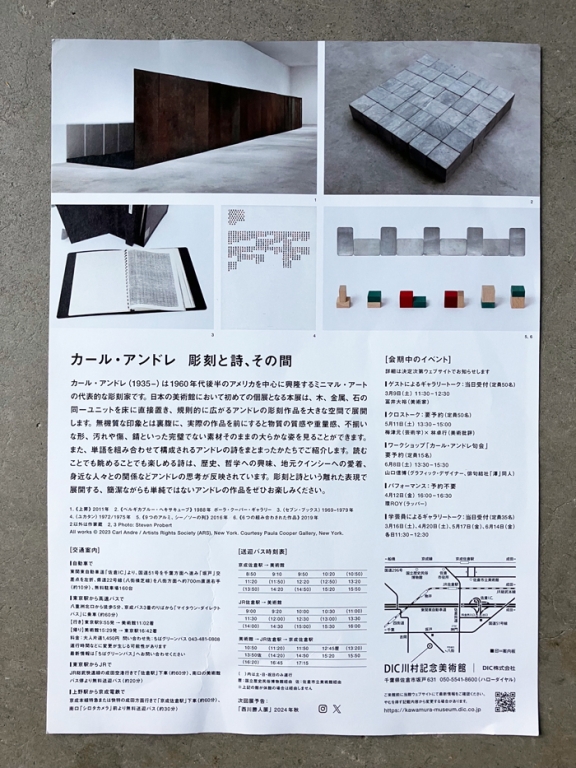

- 一階、二階、と収蔵品展示を見て(素晴らしいブラックがあった)、お、ここだ、と太い角材を複数本ならべた作品の前で立ち止まろうとすると、あちらからお入りください、と男性の警備員さんに促された。え、見たいのにぃ、、、と思ったが、なんで? などと言わずに、はい、と素直に進むと、こんどは黒いスーツ姿の女性係員が、A4に折り畳まれたグレイの紙の印刷物(=「作品リスト」)を手渡してきて、説明を始めた。

この図の黒く表示されている作品には靴のまま上にあがって下さって結構です、とかなんとか言っていた。しかし、私はほとんど聞いていなかった。ごめんなさい。

説明が終わったようなので、細長い廊下のようなスペースを進み始めると、誰かの(おそらくカール・アンドレの)声がしている。が、英語なので、何を言っているか分からない。きっと展示に映像が含まれていてその声だろう、とか考えて、さして気にもせずにさらに前方に進み、“廊下”の先の“会場入り口”に辿り着けば、大きな展示室全体に作品が10点、ゆったり配されているのが見渡せた。なかなかカッコいい。来てよかった、と思った。映像はどこにもなかった。声だけの“展示”だったのかもしれない。

カール・アンドレといえば、今更言うまでもなく、ミニマルアートを牽引した作家の一人としておなじみである。そして、ミニマルアートといえば、造形要素をギリギリまで切り詰めて、結果、味も素っ気もないような幾何学的な形状を基本単位として、それを並べたり、組み合わせたりすることで作品を成立させていたのである。味も素っ気もないのは、手作業の痕跡を極力排したせいでもあった。が、そこがカッコいいのである。私は大好きだ。

カール・アンドレの場合、作品を成立させるための基本形態は、最初期を除けば、正方形や立方体へと求められた。やはり正方形や立方体を基本形態として展開したソル・ルウィットのような人もいたが、彼とは異なった展開の仕方だった。今回の展示でも、詩作品(=文字を用いた作品)以外の作品は、すべて正方形や立方体を基本単位としている。素材も、工業的に加工された金属や最低限に製材された角材である。とはいえ、今回、実見した作品群は、味も素っ気もない、というのではなかったのである。

さきほど、警備員さんから角材の作品に見入ることを遮られてしまった故だろうか、まず、中程にある角材で作られた階段状の作品に目が向いた。フライヤーに大きく掲載されている作品である。近付いていくと、「単位」を成す一本一本の角材はみな米杉で、そのサイズは、私の力でその一本を抱え上げることができるかどうか(無理だろう)、というくらい大きくて、「作品リスト」によれば、30.5×30.5×91.4㎝、だという。それを、6本、5本、4本、3本、2本、1本と横にして積み重ねてある。木口にはそれぞれヒビが入っているのが目立っている。

これだけの大きさの角材であれば、当然ヒビは入る。一本一本年輪や木目の表情が異なっていたところにさらにヒビが加わっているのである。並べ、積み重ねた「単位」どうしの間に、確かに僅かではあるが隙間が生じていた。これらは、私には想定外の思いがけないニュアンスであった。表情とかニュアンスとかは、ミニマルアートが徹底的に排除してきたものではなかったか、ととまどってしまった。

が、考えてみれば、その表情やニュアンスは、カール・アンドレとは関係なく、「単位」としての角材の側で生じたのである。だから、私のこの戸惑いは、味も素っ気もないクールさこそがミニマルアートの魅力だ、というような私の“思い込み”から生じたもので、じつは私の問題なのであった。とはいえ、ヒビがさらに大きくなってこの作品の階段状の形状が歪みを生じ(極端には崩れ去った)としても、カール・アンドレは、それでよい、とするだろうか。

- そのことは、同じサイズの角材を立てて正方形に並べたこの展示室のもう一つの作品にも言える。製材された時にはキッチリと確定されていたはずの30.5×30.5×91.4㎝の形状の「単位」には、かなりの歪みが生じていた。そうした「単位」どうしが並べられるのだから、当初、作品の全体が保持していたであろうクールな幾何学的な形状からはズレを生じており、「ムーヴマン」というような造形要素すら感じさせていた。角材表面の木目や鋸目の豊かな表情と相まって、なんだか拍子抜けさせられたほどだった。カール・アンドレはテレサ・テンみたいに“時の流れに身をまかせ”てきたのだろうか。「作品リスト」にはこうある。

「板やブロッックに切り出された物質は、質量を持った物質です。環境や時間の経過により金属に錆が浮かぶ、木が反って割れるといった変化が現れ、それも作品の一要素となります。」

となれば、こんどは、展示の手順、というか、どこを基準に設営を始めるのか(始めたのか)、ということが気になり始める。この展示をカール・アンドレが自身で行った、とは考えにくいからだ(彼はこの展覧会の最中に死去した)。ダメもとで、監視の女性に尋ねてみた。

どなたがこの展示をなさったのですか?

指示書のようなものはなかったようですが、杉浦という者が中心になって展示作業に当たったようです。

全体の配置のことはさておき、例えばこの角材のように、木口がもう正方形ではなく台形になっているような時、どこを基準に並べていったのでしょうか?

それは私には分かりませんので、ホームページからお問い合わせください。

(「作品リスト」に「杉浦花菜子」という名前を見つけたが、今日現在、その人宛に問い合わせは行っていない。)

奥のコーナーに、そのコーナーの直角に沿わせて鉄の正方形(50.0×50.0×0.5㎝)を並べた黒い“二等辺三角形”が拡がっているので、上に乗ってみた。“二等辺三角形”と書いた(打ち込んだ)が“底辺”がギザギザになっている広がりである。同じ鉄の正方形の板でも一枚一枚が厳密には表情を違えている。靴のまま上に踏み込んで、あちこち巡ってみても、べつに面白くもなんともなかった。何か音がするでもなく、僅かに上下するでもなく、ただ、黒っぽい鉄の板が並んだ上にいるだけだった。靴越しだからだろうか。だから、といって、はだしになったり、座ったり寝転んだり、手でなでるとか、つまみあげるとか、裏返しにする、、、とかすれば叱られるに違いない。騒動になるのは私の本意ではないのだ。では、なぜ、さっきお姉さんはわざわざ作品の上を歩くことを促していたのだろうか。「作品リスト」にはこうある。

「上を歩くことができる彫刻は、作品に触れる足裏の感覚や足音、視点の移動による足元の作品の見え方の変化などに感覚を研ぎ澄ませてみてください。」

無理でしょ。0.5ミリ厚の床置きの彫刻、というのはとてもいいけど、どんなに感覚を研ぎ澄ませても私の場合、何も起こらなかったのだ。

ちなみに、作品の厚み、というか高さは、0.5㎝、0.8㎝、1㎝、14.9㎝、2.5㎝、2.54㎝、というように、さまざま。「単位」の正方形の寸法も、50×50㎝、30.5×30.5㎝、20×20㎝、というようにさまざまであり、正方形でない場合でも60×20㎝、と3対1の割合になっており、正方形が基本単位になっている。金属素材も、鉄(圧延鋼板)、亜鉛板、鉛板、アルミニウム板、銅板、と使い分けられていて、他にも石材(=ライムストーン、石灰岩板)、そして米杉と多様である。

さらに、次の展示室では「小さな彫刻」として紹介されていた8点の作品では、寸法や素材はより多様であった。

もうひとつ、入り口から左奥に見えていた黒くて大きな横長の「帯」は、細長い圧延鋼を真ん中で直角に曲げて「L」字、あ、両方同じ長さ(185.4×185.4㎝)に折り曲げてるから「L」の字じゃないんだけど、ともかくそういうものが71.1㎝の幅で21枚並んで立っている、その立ったところだった。つまり、高さが185.4㎝、幅が1493.1㎝の黒い「帯」だったのである。この壁と言っていいような「帯」の向こう側に、同じ寸法の「帯」が床に寝そべって、垂直に立った「帯」を支えているとは全く思わなかったので、横に回り込んだ時に黒い鉄の床の「通路」ができていてかなり驚いた。これはもう明らかに「インスタレーション」ではないか、という驚きだ。ただし、この「通路」を歩いてみても、垂直の「単位」と「単位」との間にわずかな隙間を発見して、「単位」といえども明らかに差異がある、ということを確認した以外、とりたてて面白いことは生じなかった。

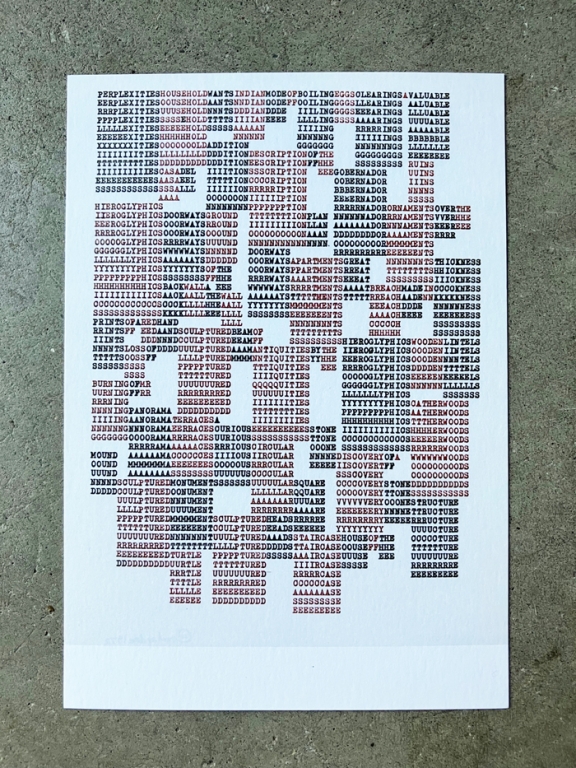

- 次の部屋には、私が全く知らなかった紙にタイプうちされた作品群があって、大変興味深く見た。壁に「ユカタン」という26点組の作品。什器に「セブン・ブックス」(「セブンブックス」はタイプ打ちした紙をさらにゼロックスコピーしたものだという)。

カール・アンドレの両親は詩を共通の趣味としていたという。その影響もあって、カール・アンドレも2000以上の詩を書いていた、という。それは、フランク・ステラとスタジオを共有していた時期と重なり、カール・アンドレはその頃、同時に、既成の木材に手を加えた彫刻作品を作っていたようである(それらは残念ながら今回は展示されていない)。ステラとカール・アンドレとのこうした関係を踏まえて、二階の一室を使って、フランク・ステラの「ブラックペインティング」と版画連作のの特別展示が行われていて、ステラの最初の作品集にカール・アンドレが文章を寄せていたことも紹介されていた。

それで、詩作品「ユカタン」なのだが、「作品リスト」の解説文によれば、ジョン・L・スティーブンズという人の『ユカタンの旅の事物記』という本の目次の項目が元になっている、という。私の英語力ではその解読は困難であったが、「目次」というものを手がかりにすることや、赤と黒のタイプ文字で言葉をひとつの「単位」として、次々と展開していく様子は、その後のカール・アンドレの展開を予告しているようでもあった。おサル以下の英語力が悔やまれる。

もう一方の「セブンブックス」の方は、ボックスに収められた七冊の黒表紙のバインダーであった。500編以上のカール・アンドレの詩を編集してゼロックス・コピーで出版された、とのことだが、観客の自然な動線からすれば、そのボックスやバインダーの現物の展示は、什器の最初に提示されるべきではなかったか。「三つのオペラ」「詩の理論」「アメリカドリル」というシリーズから「厳選して」展示している、と「出品リスト」にはある。が、私はすでに詳細を忘れてしまっている。

他に故郷のマサチューセッツ州・クインシーをイメージしてカールアンドレが作ったという「クインシーブックス」、それから、「小さな彫刻」が8点(文字通り小さな作品で、拾った物などで作っていた、という)が展示されていた。

他に床置きの作品が3点。前の展示室での伸びやかさと比較して、チンマリとして見えた。一番奥の一点は入り口前で警備員さんに見入ることをやんわりと咎められた材木の作品と対になっているらしく、壁を挟んで設営されていた。

これで展示はおしまい。カール・アンドレという人の全貌を知る、という意味ではやや物足りなさの残る展示だったが、最初期の文字=詩による作品の展示を見ることができて、エキサイトした。売店で図録をざっと見たが購入をやめた。

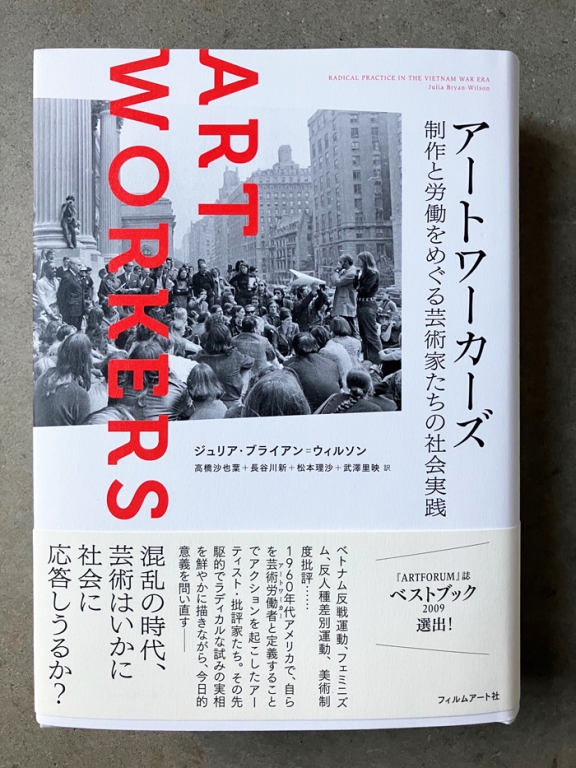

- 最後に、最近出版された『アート・ワーカーズ 制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』(ジュリア・ブライアン=ウィルソン著、高橋沙也葉・長谷川新・松本理沙・武澤里映訳、フィルムアート社、2024年)という本を紹介しておきたい。5章からなるこの本の第2章はカール・アンドレに当てられている。1976年にイギリスのテート・ギャラリーがカール・アンドレの作品を購入した時の騒動を導入にして、巧みな筆運びである。私が不勉強だったことを痛感させられた。さまざまな知見が散りばめられている。

なかでも、ふたつのことに目を見張った。

一つはカール・アンドレとAWC(アートワーカーズ連合)、そしてマルクス主義との関係についての事柄。

もうひとつは、本文には書かれていないが、注と沢山遼氏による第2章の解題に触れられているカール・アンドレとアナ・メンディエタとが夫婦であった、ということである。とりわけ、私はカール・アンドレとアナ・メンディエタとのことをまったく知らなかったので大変驚いた。実に不覚であった。

(2024年6月4日、東京にて)

- カール・アンドレ

彫刻と詩、その間

2024年3月9日(土) - 6月30日(日)

時間:9:30-17:00(入館は16:30まで)

休館日:月曜

会場:DIC河村記念美術館

主催:DIC株式会社

公式HP

https://kawamura-museum.dic.co.jp/art/exhibition-past/2024/carlandre/

画像1:『わたしの城下町 天守閣からみえる戦後の日本』 木下直之 筑摩書房

画像2:カール・アンドレ彫刻と詩、その間 フライヤー表側

画像3:カール・アンドレ彫刻と詩、その間 フライヤー裏側

画像4:〈ユカタン〉1972/1975年 カール・アンドレ ショップで購入した絵葉書=「ユカタン」の中のひとつ

画像5:『アートワーカーズ 制作と労働をめぐる芸術家たちの社会実践』ジュリア・ブライアン゠ウィルソン=著

高橋沙也葉/長谷川新/松本理沙/武澤里映=訳 フィルムアート社

- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身

- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

- [ 新着記事一覧 ]

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ300

ARCHIVE 2013 - 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ299

ARCHIVE 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ298

ARCHIVE 2024年

- [ INDEX ]

- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと

- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた

- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた

- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1

- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2

- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た

- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと

- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた

- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)

- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)

- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)

- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)

- ・287 ARCHIVE 2013年

- ・288 ARCHIVE 2014年

- ・289 ARCHIVE 2015年

- ・290 ARCHIVE 2016年

- [ ARCHIVE ]

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。