TOP > 藤村克裕雑記帳

2024-08-02

- 藤村克裕雑記帳263

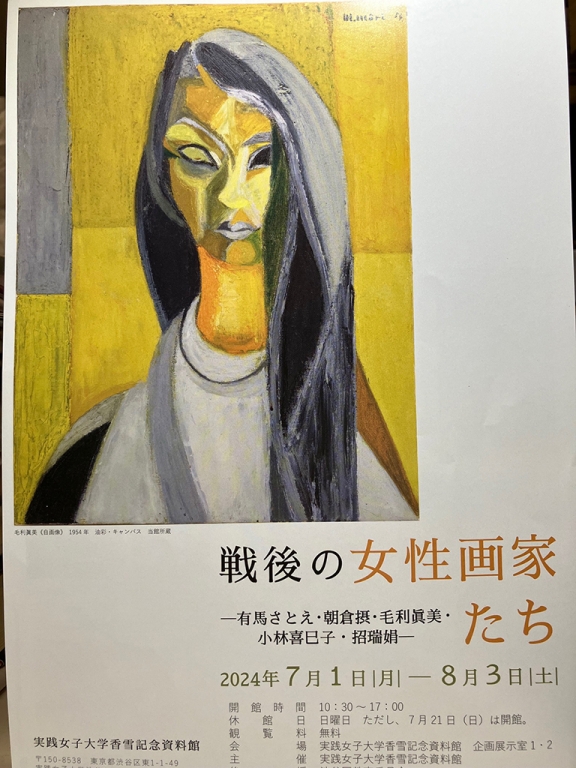

- 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- 連日の超猛暑ではあるが、7月30日、薄曇りだったので、思い切って出かけた。

渋谷駅に降り立ち、丘の上の実践女子大学・渋谷をめざす。初めての場所。この道筋でいいのか、と途中で心細くなったが、なんとかたどり着けた。守衛さんのところで、書類に必要事項を書き込み、入校証を受け取って首に下げ、会場に向かった。香雪記念資料館。

「香雪」という名のついた美術館が関西にあったはずだが、ここの「香雪」は実践女子大学の前身=実践女子学園の創立者の下田歌子氏の号の「香雪」に由来するという。

表記の展覧会はSNSで知った。以前、町田市立国際版画美術館で関心を持った「小林喜巳子」という人の作品が出品されているらしい。町田で見た小林喜巳子氏の版画作品はとても面白いと思って印象に残った。どんな作家か知りたい、と思った。それでやってきたのである。

資料館入り口から向こう奥に、ポン! と毛利眞美(1926〜2022)氏の二点が目に飛び込んでくる。以前、南天子画廊での展示が話題になっていたひとの作品である。出版された評伝は私も読んだ。こういう人がいたんだなあ、と勉強になった。

が、慌てず、順路に従って、入って右側壁面の有馬さとえ(1893〜1978)氏の作品から見ることにした。はじめて知った人である。色がいい。

「五月の窓」は横長50号ほどの大きさ。画室であろうか、開け放った窓の外と室内の様子とを描いている。庭には光がいっぱい。室内の床にはいくつかの物品があるが、暗いし逆光だ。その二つの世界を窓枠が繋いでいる。繰り返すが、外は明るく、室内は暗い。物品は逆光である。これをどう描いてみせるか? 有馬氏は巧みな色使いで切り抜けていく。品のいい紫系統の何種かのグレイを画面の中間調子として成立させて、そこに庭の植物の逆光の有機的な形状の“抜け”として地面の明るさを位置付け、そして室内の椅子の背もたれや座面、テーブル上の花瓶に生けられた花、これらに極めて低明度ながら高彩度のブルーをアクセントのように当てがっている。オーソドックスな構成だといってよいし、作者のある水準の力量を感じさせる。室内の物品のうち、壁や窓枠にもたれかからせている額縁入りの絵や、ふつうはあまり見かけることがない石膏像(マリア・スフォルツァ像?)は、その本来の暗さをひと調子もふた調子も明るく“増感”させて描きこんでいる。しかも、単純な明暗ではなく「色」に置き換えている。ゆえに、床部にあざやかな緑が塗られていても気にならない。気になるのは、全体を上から見下ろした状況で描いているのに、床に置かれた石膏像の頭部が真横から見た形状で描かれていること。椅子の背もたれの形状に違和感があることである。また、描かれている物品は、テーブル上の果物を除けば、どれも“完全な”形状ではなくて、どこかで別の物品と重なっていたり、キャンバスの端部で切れていたりする。窓枠すらも上部は切れている。とはいえ、そこに造形的な意図を読み取ることはできない。日常の光景の片隅を取り出して描いた、それでいいのだ、と迷いがない。制作年は1946年。戦争で多くの都市は空襲されて焼夷弾で焼け野原となった。連合国軍の占領下でバラックが立ち並び、食糧にも事欠いた当時の日本にあって、こうした“楽観的な”絵を描けた、ということに驚きを持った。この絵は、戦後、いち早く再開した「日展」に出品された、という。第一回「日展」にはこういう“傾向”の絵が並んだのであろうか?

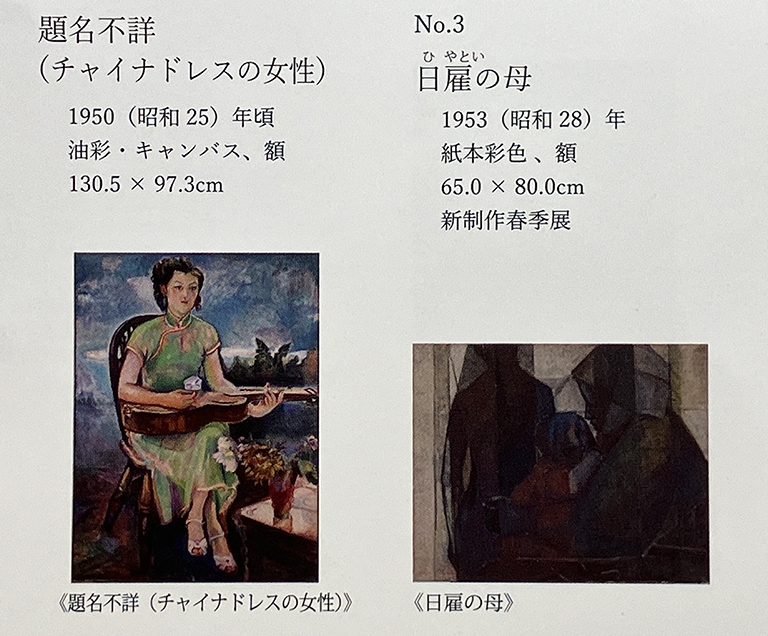

もう一点は「題名不詳(チャイナドレスの女性)」。1950年頃の作という。60号ほどの縦の絵である。相当に高級そうな木のダイニングチェアーにチャイナドレスの女性が座って足を組み膝上にギターを上向き水平に横たえて左手で支え、右手を添えている。座っているのは屋外であろうか。遠景に森が見えるが、そこまでどう繋がっていくのかは曖昧にされている。画面右下には四角い台上に花瓶に花が生けられている。固有色から逸脱せずに素直に描いている。確かに色には魅力がある。が、それ以外に何があろうか。

会場に置かれていた資料によれば、油絵を学ぶために女学校を辞めて鹿児島から上京し、岡田三郎助氏の門を叩いて、住み込みで学んだ。21歳で文展に入選し、以降、文展、帝展と入選を重ね、33歳で女性初の「帝展特選」を果たしたという。34歳から帝展無監査。1937年(44歳)に改組した新文展でも無監査。戦時中のことが気になるが、資料では触れられていない。戦後、1946年(53歳)、いちはやく開催された第一回日展に参加、その時の絵が「五月の窓」である。1954年(61歳)から審査員。1976年まで(83歳)出品。生涯独身ながら、お弟子さんがたくさんいた様子である(島津経子氏、鹿島卯女氏など)。

- 歩を進めると、朝倉摂氏(1922〜2014)の80号ほどの横長の赤い(というか、赤に近い茶というか)油絵=『部屋』。1957年作。21回新制作展出品作という。画面左に腕を組んで座る着衣の女性像を正面から腰から上の姿で大きくとらえている。画面中央やや下には女性像の肩幅ほどの直径の円が描かれ、その中心あたりに頭部がある逆立ちする少年の姿が描かれている。逆立ちと言っても、スック! としたポーズではなく、逆立ちの“途上”という感じである。形状は主に輪郭線で示され、先の女性像と円と組み合わさってもう一つのひと回り大きな円、さらには渦巻きが形成されていくようにも見える。画面右下には尻尾を上げてノビをする猫が横からの姿で描かれており、少年の腕の垂直方向の動きを尻尾と後脚とで補強するともに、画面右下へと弧を描きながら伸びる動きを形成している。着目すべきは画面右上のグレイの四角である。なぜ、ここにこのグレイの四角が必要なのか? 答えは見出せないが、この絵が円や渦巻き、そして四角、といった幾何学的な構成の意思をはっきりと示していることは理解できる。

朝倉摂氏の絵がもう一点。こちらは1953年の作であり、紙に描かれている。朝倉摂氏はもともと伊東深水氏の弟子であり、日本画から出発している。この絵のタイトルは『日雇の母』。一見すると、黒とグレイとの組み合わせによる抽象画のようだが、すぐに、頬かぶりして野良着の女性が仕事の休憩時間に子供を膝に乗せて抱きとって顔を寄せている光景を描いたものだ、と分かってくる。この様子に立ち会っているのは子供の兄であろうか。一見した時に、抽象画か? と思わせられた分だけ、あ、ここは顔、ここは肩、ここは腕、、、と形状の意味が判明した時、“物語”すら生まれてくる。形状は直線の組み合わせで成立させ構成している。低明度の中に赤みや青みなど多様な色彩を配してそれらをジンワリと響かせている。とりわけ、画面中央、少年の首や肩と子供の頭部と母親の頬かぶりや頭部とのスキマの扱いがいい。クライマックスとして強調したくなるところをグッと抑え込んでいて、それが意思的である。少年のシルエットの周囲の扱いも、単なる構成を超えて、光や動き、心情までも伝えてくる。

朝倉摂氏は舞台美術家として名高いが、近年、画家としての業績にも再評価が高まっており、確か練馬区立美術館で回顧展も開かれ、その時作品集もまとめられた。誰もが知っているように、彫刻家・朝倉文夫氏の長女。妹は朝倉響子氏。生え抜き、と言っていいだろう。

- そして、毛利眞美氏の作品が二点。いずれも12号ほどの大きさ、細長いので、PとかMといわれるサイズだろう。12号ほどのこの大きさで遠くから目立っていたのだから只者ではない。『自画像』は黄色の構成、と言っていいだろうが、それを支えるグレイがすばらしい。それぞれにデリケートな調子を含んでおり、たしかな力量を感じさせる。が、完成度では、隣の『題名不詳(人物)』に軍配があがるだろう。

毛利眞美氏はあの毛利元就の子孫だという。広島に生まれ、女学校卒業後上京。女子美術専門学校西洋画科に入学するが病気で帰郷、フランス語を学んだ。1950年(24歳)に渡仏し、アンドレ・ロートの画塾で学び、1951年のイタリア旅行で初期ルネサンス絵画などを研究した。1952年(26歳)帰国。1953年、54年に資生堂ギャラリーで個展(1953年の個展にのちに夫となる堂本尚郎氏が訪れて、ふたりは知り合っている)。今回展示されているのはこうした時期の作品と考えていいだろう。

『題名不詳(人物)』(1953年)は縦にかなり細長い。その細長さをいかして、下から上へのうねるような動きを構成しながら、恐らくは女性、その肖像を描いている。うねりのような動勢は、端部が鋭く尖った独特な色面が畳み込まれることで形成されている。色面はそれぞれデリケートで豊かな調子を含んで互いに響き合って輝いている。背景の多様な緑もまた、吟味され尽くしていて美しい。首から頬にかけての背景に鋭く伸びる青も効いている。本来表情豊かな「目」には説明を加えず、内面から輝いているかのように扱っているのも効いている。

毛利氏は1956年、再び渡仏したパリで画家・堂本尚郎氏と結婚し、共に制作に励むが、1960年の東京画廊個展以降は制作から遠ざかったという。1997年に村松画廊個展。没後、南天子画廊で開催された「毛利眞美 出版記念展」が評判をよんだことは記憶に新しい。残念ながら私はその展示を見ていない。最近、アーティゾン美術館で一点見ることができたが、こうして、実践女子大で見ることができるとは考えていなかった。

- 次に小林喜巳子氏(1929〜2023)の作品が並んでいた。このひとの作品が見たかった。

まず1957年作の『町工場』。60号ほどだが、木枠に張りなおしたのだろうか、周囲にわずかにキャンバス地が巡っている。一見して、レジェの仕事を咀嚼して描いたことが見て取れる。太くて肥瘦のない輪郭線がそう感じさせるのだろうし、鋳物工場の検品の様子であろうか、労働の現場をモチーフにしている、ということもレジェを思い浮かべさせる要素かもしれない。ともかく、色がいい。レジェとはまったく違っている。焦茶色の太い輪郭線、繊細に平滑に塗り込められた人物や物品の輪郭線内部の鈍い色は独自の色の関係を成立させている。いい絵だと思った。

とはいえ、じっとみていると気になるところも見えてくる。この場面を成立させている人物や物品の位置関係のようなものだ。まず、画面右側に立って製品が入った箱に手を添えて立っている女性に目がいくが、後方で背中を見せて作業している男性は小さすぎないか、とか、画面左側下に並ぶ二人の女性は横並び過ぎないか、とか。多くの箱が画面空間の設定を限定していることとの“齟齬”の意味が読み取れなくなってしまう。が、いい絵だと思った。

その隣の、50号ほどの『Kの家族』もまた、先の『町工場』と同じ時期に制作された作品であろうか。やはりレジェからの影響を否定できないが独特な作品になっている。左翼の美術評論家として知られた林文雄氏との結婚を機にこれを描いたのであろうか。家族揃っての肖像である。カメラの前で記念撮影しているような感じもあって、とても面白い。椅子に座って膝の上の画板に紙を広げているのが小林氏ご自身であろう。メガネをかけてステッキをついたスーツ姿の夫=林文雄氏。胸に蝶のバッジをつけた制服姿のお嬢さん、学生服で床にあぐらの息子さん。あぐらの足元に床には本が広げて置かれている。壁には大きなキャンバスが2枚裏返して立てかけられており、小林氏の傍らのイーゼルには地塗りを終えたキャンバスが置かれている。陰影ということから見れば、陰は描かれていても影は一切描かれていない。それが面白い。とはいえ、はやり“難”が目についてくる。とりわけ、床の木板の目地の並び方。作者自身も気になっていたようで、うっすらと当初描かれていた逆方向への目地の形状が見えている。つまり、すっかり描きなおしたのだ。が、うまくいっていない。特に床に広げられた本の形状との関係を見れば目地の並び方がおかしいのか、本の形状がおかしいのか、そのことは誰にも分かる。加えて、スーツ姿の夫の両足の間の隙間から見える形状。小林氏が几帳面なのは分かる。とはいえ、こんなところに隙間を作って、ステッキとの関係をわざわざ複雑にする必要があっただろうか? 足元の位置もなんだか収まりが悪い。だからといって、独特な面白い絵だ、という印象が覆るわけではない。他にもいくつも不思議なところがあるが、そうした不思議さを混在させている小林氏のことをとても面白い人だと思った。

その隣に、6号ほどの『晴日睡蓮』。1946年作。いかにも初期作品といった感じである。素直で色感がいいことがよく伝わってくる。

さらにその隣に『題名不詳(貝を剥く人)』。25号ほどか。資料に制作年が「20世紀」とあるので、笑ってしまった。これもいい絵なんだけど、貝を剥いているはずが、足の親指の爪を剥いているように見えちゃうのが残念である。どうしてこんなふうにするのかなあ、と思ったがいい絵だ。

そして12号ほどの『題名不詳(自画像)』。これも制作年代は20世紀とあるが、学生時代の絵だろう。まじめにきちんと描いている。が、筆を持った手の下にある手の描写がぞんざいなのだ。どうもこの人は、どこかしらこうして“抜けた”ところがあるのかもしれない。そこがまた面白い。

小林喜巳子氏は、世田谷区祖師谷の生まれ。3歳のときにかかった病気が原因で右手が指の先以外は動かなくなったという(ああ、そうか、それで「自画像」の片側の手の表現がぞんざいだったのか。鏡の中の像は左右が反転するから、ぞんざいに済まされた手は動かない右手ではないか。右手を直視できなかったのだろうか、などと資料を読んで考えた)。女子学院で学びながら大久保作次郎に絵の手ほどきをうけた。1946年(17歳)、女子学院卒業後、GHQの方針で男女共学となった東京美術学校に合格、安井曽太郎の教室で学んだ(「自画像」からはじつにまじめに学んでいる様子が読み取れる)。1951年(22歳)卒業。「赤土会」を結成してタケミヤ画廊で展覧会を開催するなど、制作活動を続けた。平和美術展、日本アンデパンダン展に出品。1956年(27歳)で評論家・林文雄氏と結婚、林氏の先妻の子供たちと暮らした(『Kの家族』はそれを機に描いたものであろう)。林氏は実践女子学園で社会科教員として勤務していたが、のちに組合結成をめぐって他の2名の教員と共に学園から解雇された。そのとき、高校生たちが「解雇反対」の運動を展開した。小林氏はこのことを版画『私たちの先生を返して』(1964)として作品化している。私が小林喜巳子というひとを知ったのは町田市立国際版画美術館での「彫刻刀が刻む戦後日本」展でこの作品をはじめ多くの小林作品が展示されていたのを見てから、である。なんとユニークな作品を作るひとだろう、と思ったのだ。その時、会場で撮ったその作品(『私たちの先生を返して』)を示しておく。今回の展示は一切撮影できなかった。小林氏は住んでいた世田谷区の大藏団地の日常に取材した一般多色刷りの木版画を作るようになった。今回も「大くら市の日」(1972)、「ぼんおどり」(1972)、「アトリエにて」(1987年)が展示されていて、多くの人々が行き交ったり、盆踊りを楽しんだりなどしている様子を捉えた多色版画作品は、素朴な味わいをたたえてはいるが、「町工場」や「Kの家族」の世界は消え去っており、その経緯や理由を知りたい、と思った。第五福竜丸事件を扱ったという木版画「一日本人の生命」(1954)の輪郭線の扱いから「町工場」「Kの家族」への展開がごく自然なものとして納得できるのに対して、いかにも唐突な展開ではないだろうか。この人については、もう少し調べてみたい。

- 招瑞娟(ZHAO ruijuan)(1924〜2020)氏の作品は10点展示されていた。9点が木版画、デッサンが1点。町田市立国際版画美術館での「彫刻刀が刻む戦後日本」展で見ている人かもしれないが、図録を入手していないので確認できない。どの作品も伸びやかな線が刻まれており、光の表現も巧みで、かなりの水準の作品であることは明らかであったが、私はすでに疲れてしまって、集中して見ることがあまりできなかった。まったく知らなかった人であったのに、もったいない。

資料によれば、招氏は広東省に生まれた。3歳の時に父親の仕事のために一家で来日し、神戸に住んだ。6歳で神戸華僑同文学校に入学し、広東語で教育を受け始めたが、1937年(13歳)、日中戦争が始まって、教員が皆帰国してしまって学校が休校になり、1939年(15歳)から、神戸頌栄保育学校で日本語で幼児教育を学び始めた。1940年、神戸中華同文学校が設立され、1941年(17歳)に神戸中華同文学校の附属幼稚園に就職した。その頃、李平凡氏が来日して神戸中華同文学校の中華教師となった。その李氏は魯迅の「木刻運動」に共鳴していて、神戸新集体版画協会を作った。招氏もこれに参加したが、戦争激化で版画制作は困難になった。1946年(22歳)、復校した神戸中華同文学校の小学校教師になったが、同年、東京美術学校に入学し、そこでのちに夫となる詹永年氏(1926〜)と出会った。詹氏は福建省出身。ふたりは外国籍のため油画科特別学生だったという。当時の東京美術学校には版画科がなかったので版画は学べず、招氏は2年間安井曽太郎のもとでデッサンや油彩画を学んだが、中華同文学校で教員不足になり、急遽呼び戻され、中華同文学校で教員生活をしながら版画制作に勤しんだ。1954年の第五福竜丸事件をきっかけに、平和運動、原水爆禁止運動、食品公害告発など社会問題をテーマに制作を進め、日本版画協会展で作品を発表した。日中国交回復後の1983年に北京で個展、没後神戸華僑歴史博物館で遺作展。阪神淡路大震災前には画廊「線」を開いていた。「木刻運動」と直結する作家として重要な女性作家。

そういうわけで、不十分な作品紹介で申し訳ない。

こじんまりとした展覧会ながら、戦後を生きた五人五様の作品がそれぞれの展開を垣間見せており、見応えのある展覧会だった。

(8月1日、東京にて) - ・戦後の女性画家たち -有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟-

2024年7月1日(月)~8月3日(土)

時間:10:30~17:00

会場:実践女子大学香雪記念資料館 企画展示室1・2

公式HP

https://www.jissen.ac.jp/event/year2024/20240701_1.html

・彫刻刀が刻む戦後日本 ※終了しています

2022年4月23日(土)~7月3日(日)

会場:町田市立国際版画美術館

公式HP

https://hanga-museum.jp/exhibition/schedule/2022-512

画像1:戦後の女性画家たち -有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟- フライヤーの表面

画像2:会場で配布されていた資料より。左に有馬さとえ「題名不詳(チャイナドレスの女性)」、右に朝倉摂「No.3 日雇いの母」

画像3:戦後の女性画家たち -有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟- フライヤーの裏面

画像4:小林喜巳子「私たちの先生を返して」、町田市立国際版画美術館での「彫刻刀で刻む戦後日本 二つの民衆版画運動」展での展示より

画像5:フライヤー裏面より、招瑞娟「シャボン玉の中の私」「麻袋を繕う老婦」、いずれも木版

- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身

- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

- [ 新着記事一覧 ]

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ300

ARCHIVE 2013 - 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ299

ARCHIVE 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ298

ARCHIVE 2024年

- [ INDEX ]

- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと

- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた

- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた

- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1

- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2

- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た

- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと

- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた

- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)

- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)

- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)

- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)

- ・287 ARCHIVE 2013年

- ・288 ARCHIVE 2014年

- ・289 ARCHIVE 2015年

- ・290 ARCHIVE 2016年

- [ ARCHIVE ]

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。