TOP > 藤村克裕雑記帳

2024-07-10

- 藤村克裕雑記帳262

- 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- 「小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』」を見た。7月6日、中野・テルプシコール。

暑すぎる日だった。冷房の効いた会場に入って席を定め、ホッ、としていると、私の前の列の女性が、スマートホンで何やら熱心に調べていた。その女性は、やがて、隣の友人らしき人にスマートホンの画面を示しながら、やがて雷雨になる、ほら、雷雲がすぐそこまで近づいている、と言っていた。やがてその通りになった。外に激しい雷鳴が轟いているのが、会場にもかすかに聞こえてきたのである。

舞台、というか、踊りが行われる(はずの)スペースには、シンプルな“舞台装置”が仕込まれていた。

観客から見て左側(いわゆる“下手”)に人の膝ほどの高さに台が組まれ、その上に畳が一枚敷かれている。畳の手前のヘリにはやはり畳一枚ほどの大きさの、おそらくはアクリル板であろう、透明な板が垂直に立てられている。アクリル板の奥=畳の上に、清酒・剣菱の一升瓶が置かれている。畳の向かって左側と奥には蚊帳が、おそらくそれぞれ一張ずつ、都合二張、四隅で吊るされ、結果、中程で折られた姿になって上から吊られている。

観客から見て右側(いわゆる“上手”)奥の壁と床には、幅70〜80センチほどの細長いグレイの布の一端が壁の上方に留められ、そこから床へ下がり、そのまま床にのびて、畳半分ほどのところで終わっている(そのさらに向かって右側奥にはガラス製の金魚鉢が置かれていたようだ)。

今日は予約客で満席なのだがまだ数名が到着していない、もう少し待ちたい、ということで、開演が少し遅れた。客席では、顔見知り同士の話し声がにぎやかだった。

やがて、会場が真っ暗になり、観客のおしゃべりは止み、空気が張り詰めた。

しばらくして、天井からのライトひとつが少しずつ明るさを増した。そのライトが照らす先には、髪の毛を頭の形にぴたりと押さえ込んだ帽子のようなものをかぶって、ベージュのドレス姿の、思いがけないほど若々しい二の腕をした女性の踊り手が床に座っていた。私は不覚にも、その踊り手が、この日の主役=小林嵯峨氏その人である、とは思わなかった。なにせ、私は、小林嵯峨という名高い踊り手の踊りを、じつは、この日初めて見るのである。小林嵯峨氏の姿はこれまで何ヵ所かで遠くから見知ってはいたし、映像や写真図版などでも知ってはいたが、今、目の前にいる人は、それまで私が知っている小林嵯峨氏とはまるで違う人に見えた。

やがて腕をわずかに動かし始めた時、ただちにこの踊り手が只者ではないことは明らかになり、目の前の人は、小林嵯峨氏その人だ、と確信したのである。

腕、上体、腰、脚、首、顔、、、は互いに無関係に、滑らかに、しかしゆっくりと動き、一つの意味には決して収斂しない。やがて、小林嵯峨氏は立ち上がる。立ち上がる動きは滑らか、というか力強くて年齢を全く感じさせない。そして、すっくと立ったままでいる。、、、ずっと音がない。観客は固唾を飲んでいる。踊りは続く。

手に指がないことには最初から気づいていた。正確には指がないのではなく、両の手はストッキングのような素材の袋状のもので覆われているのだ。ゆえに、手、というよりも、ヒレ、のようにも見える。足も同様、こちらはおそらくはストッキングで覆われていてヒレのように見える。二の腕が若々しく見えたのも、やはりストッキングのような素材で上半身が手首まで覆われていたからだ、と分かってくる。皮膚とその素材との間にはわずかな空隙があって互いがピッタリと貼り付いてはいない。そうしたある種の異形さが形作られている。

立ってからの踊りが続いていく。口を開けて黒い空洞をつくり、その中に真っ赤な舌をわずかに見せたりもする。座っての踊りも続く。当たり前のことだが、じつに巧みな動き=踊りが続いていく。

下手にしつらえられている畳の敷かれた台の角に移動して、奥に向かって正座し、そこに置かれていた赤い着物を纏い始め、着物の蔭でベージュのドレスなどをすべて脱ぎ捨てている(はずだ)。前とうしろとを反対に着た着物を整え、“帽子”をとって髪をふりほどき、後頭部に白い仮面を付ける。立ち上がって、そのまま背中で踊リ始める。からだの前と後ろとを反転させてしまっているのだ(着物を後ろ向きに着た理由でもある)。会場を満たす音楽(「アランフェス協奏曲」だったか?)とともにしばらく踊る。体を前にせり出させて(じつは、仰向けにのけぞって)の踊りには踊り手のからだの強さに驚かされる。やがて、着物の裾を持ち上げて、丸く膨らんだお腹(じつはお尻)をむき出しにする。本当はお尻なのに、太ったお腹のようにも、孕んだお腹にも見える。仮面の女とお尻の持ち主との交合のようにも見えたりもする。

やがて仮面を取り、本来の人間の姿に戻って(反転した前後をもとに戻して)、とはいえ、髪は乱れ、逆立ち、着物の前後が逆さまになっているのだから、異様な姿ではあるのだが、その姿で踊ったあと、スイッといかにも軽々と畳に上がり、そこに腰を下ろしながら踊る。畳の上の一升瓶に手を伸ばし、中の酒を口に含んで、透明な板に向けて、プーッ! と“霧吹き”を行なう。板にしたたる生々しい形状。床に降りて、蚊帳の背後に姿を消していく。会場が暗くなる。

再び少しずつ明るくなると、そこには、長くて形の良い両の脚が逆さまに、Vの字になって、なかば中空に浮き上がっているような姿で見えてくる。つまりは、仰向けに寝て足と腰とを天空に向けて思いっきり高くしている浅黒い裸の男性の踊り手(滝田高之氏)がいるのだ。男は次第に、というか、きわめてゆっくりと、後転をし始めるのだが、両の足のあいだに枕状の紫色の塊をそなえていて、しだいにその紫色の塊が股の間にあらわになり、その塊の下に曲げた足が組まれていく。その姿は、枕のような塊が頭部、足が腕、腕が足に変じて、つまり、人間の通常の上下が逆さまになって、そこに座っているように見えてくる。こうしたゆっくりとした動きは、この男性の踊り手に大変な負担を伴わせているだろう。やがて体勢は崩れていくが、しかし、持ち直そうとし、床に倒れ落ちて激しい音を立てたりもしながら踊りは続く。

暗転後、こんどは、黒いズボンで上半身裸の小林嵯峨氏が登場し直立して佇めば、そこに、下手手前から黒づくめの服装、顔半分が失われた(仮面で覆われた)女性(真鍋淳子氏)が現れて、お腹から胸、さらに首へと、からだの正中線に幅広の真っ赤な“線”をローラーで引いて退場する。小林嵯峨氏の方は、音楽とともに、時にニワトリになったりして、コッ、コッ、、、と踊ったりなどする。暗転。

赤い“線”はそのままに、上に黒いタンプトップを着た小林嵯峨氏が登場し、踊り、さらには黒いドレスに着替え、麦わら製の(?)パナマ帽をかぶって登場し、踊って、チャーミングな笑みを見せて終わる。

なんと、なさけないことに、これを書きながらいろいろ思い出そうとしても、すでに多くを忘れてしまっている。

「アランフェス協奏曲」、「イエスタディ」、「アンドアイラブハー」、「アメイジンググレース」などの曲が、おそらくは加工されているのだろう、独特のテクスチャーで流れ、時に空襲で爆弾が投下される音やミサイルが飛来する音などに変じていくのだが、それがいったいどの場面でどう流れていたのか、その時小林嵯峨氏はどんな踊りをしていたのか、照明はどうだったのか、壁に投映された映像のこと、など、そういう本来「一体」であったことが、曖昧にしか思い出せない。

そんな状態でこれを書いていることを白状しておくが、おそらくは七つの“章”で構成されていただろうこの作品は、最初の“章”の完全に無音の踊りを含めて、若き小林嵯峨氏が土方巽のもとで過ごしためくるめく日々の中で体験し体得したものの集大成なのではないか、とたびたび思わせられた。

踊りの終了後、休憩になって、そのあいだに、額装されたさまざまな写真や、雑誌などの資料がお披露目されていた。中にはお父上と共に並んで写った幼き小林嵯峨氏の写真もあったりした。

- 森下隆氏と小林嵯峨氏との対談は「土方巽沈黙の4年間」と名付けられていて、1968年10月の「土方巽と日本人 肉体の反乱」から、1972年10月の「四季のための二十七晩」までの4年間のことがテーマになっていた。「沈黙」といっても、あの土方巽がジッとしていたわけはなく、じつは実に激しく活動を続けていたわけだが、1969年にアスベスト館の門を叩いた小林嵯峨氏にとっては極めて濃密な時間だったことが壁に映写される貴重な映像や、二人の話から明らかになっていく。森下氏からの問いかけに小林嵯峨氏は率直に応じていて、聞いていてじつに気持ちがいい。小林嵯峨氏の師匠=土方巽のことはさまざまに語られてきているし、資料の整理も進んでいるから、私のような者でも知っていることは多々あるが、考えてみれば、土方のお弟子さん諸氏については、私はほぼ無知なのである。不覚なことだ。その意味でも、大変貴重な話が続いて、ああ、なるほど、そういうことだったのか、とその日の踊りのことを含めて、思うこと、考えることが多かった。

たとえば、こんな話が出ていた。

小林嵯峨氏は土方巽の踊りを1968年に見てこの世界に飛び込んだのだが、最初は笠井叡氏の門を叩いた、という。当時の笠井氏は女性の弟子を取らなかったのだそうで、土方のところに行きなさい、と言われたのだそうである。

土方を訪ね、“入門”を許された時、あんたは掃除の係、と言われたので、稽古場の床磨きはもちろん、毎日一生懸命掃除したこと。入門時に持って行った浴衣が、程なく掃除のための雑巾に変じてしまったこと。

稽古もそこそこに、赤坂の「スペース・カプセル」でのショーダンサーとして駆り出され、「ビクターの犬」を頭に縛りつけての出演から始まったこと。などなど、そのまま怒涛の生活が始まったわけである。これが1969年。

さらに1970年71年には、新宿の「アート・ビレッジ」での幻獣社公演、1970年72年には京大西部講堂公演、同様1970年72年の西武百貨店池袋店での「土方巽燔犠大踏鑑」というように、小林嵯峨氏はすべての公演に出演し、そのなかで舞踏手としての自らを鍛え上げて行ったわけである。他にも雑誌、映画出演など、さまざまな媒体への露出の機会は途切れることなく続き、極めて多忙な毎日であったらしい。その姿は、やがて小林嵯峨氏の故郷=三重県に暮らす彼女の父上も雑誌などで知るところとなり、お父上は、ウチの娘はこんな姿でいったい何をやっているのか、と土方の踊りを見るために上京し、そのまま土方のファンになった、という逸話も語られた。

これらの中で、重要なのは、やはり、新宿「アート・ビレッジ」公演であったようである。その証拠に、今回の“舞台装置”は「アート・ビレッジ」での作品「ギバサ」(あるいは「すさめ玉」だろうか、はっきりと聞き取れなかった)の装置をほぼ“再現”するものであり、そのことは、対談で小林嵯峨氏の口からも語られたが、森下隆氏編著の『写真集 土方巽 肉体の舞踏誌』(2014年、勉誠出版)の205ページ下に掲載されている写真図版からも確認することができる。

当日、会場で配布された森下隆氏の文章によれば、新宿「アート・ビレッジ」での年間を通した連続公演は、月曜から土曜までは日に3公演、日曜日は4公演という厳しいものだったようである。この合間に他のさまざまな公演や取材対応、映画出演、稽古場の掃除などが行われたのだから、忙しいどころではなかったはずである。こうした日々の中で“土方メソッド”を体得し血肉化していったわけである。すごい。

であるから、この日の小林嵯峨氏の踊りや装置や音楽や照明などもまた、こうした日々を見据え、確認し、さらなる一歩を示すものだった、と対談で補足したのではないだろうか。

対談も終了して、お腹いっぱい。

満足して外に出た時、路面は濡れていたものの、雨は上がっていて涼しい風が吹いていた。ところが、中野駅近くまでやって来た頃、いきなり雷と土砂降りに襲われた。電車が止まるのではないか、と思ったが、なんとか無事に帰宅できた。

そういえば、「小林嵯峨」という人を意識するようになったのは、もう随分以前になる。2003年、川崎の岡本太郎記念美術館での「肉体のシュルレアリスム 舞踏家 土方巽抄 展」の折のことである。あの時には、和栗由紀夫氏と小林嵯峨氏とのノートがそれぞれ一冊分コピーされていて、展示場の椅子に置かれていて、観客が自由に閲覧できるようになっていた。素晴らしい配慮だと思った。コピーとはいえ、公演や稽古の合間に急いで書き留められただろうそのノートは、とてもきちんとした字できちんと整理されて書かれていて、とても感心させられた。あのようなひたむきで人知れぬ努力のようなものが、小林嵯峨氏をかたちづくり、この『幻の字の子供』に繋がっているのだろう。とはいえ、そのノートの肝心の中身のことはもう忘れてしまっている。なさけない。

(7月10日、東京にて) - ・[公演]

東京桃色計画 小林嵯峨舞踏公演「幻の字の子供」 ※終了しました。

2024年7月5日(金)~6日(土)

※対談:森下隆・小林嵯峨

「土方巽沈黙の4年間」(6日公演終了後)

展示:写真 書籍など

公式HP

https://studioterpsichore.com/oldday/2408day.html

・小林嵯峨氏 舞踏家

公式HP

https://kobayashi-saga.holy.jp/

・[参考リンク]

平成15年度企画展 ※終了しました。

肉体のシュルレアリスム 舞踏家 土方巽抄 展(PDF)

2003年10月11日~2004年1月12日

https://www.taromuseum.jp/pdf/report/15/hijikata.pdf

画像1:小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』フライヤー

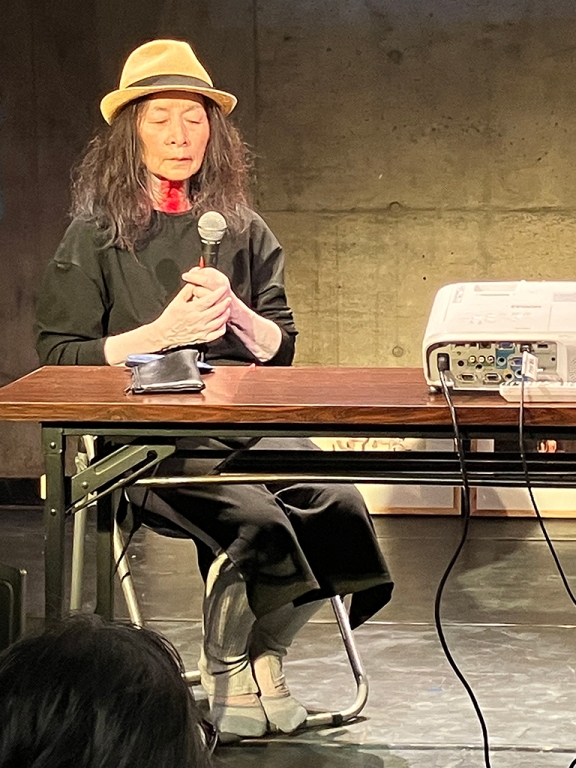

画像2:小林嵯峨氏(対談「土方巽沈黙の4年間」)

- [ 藤村克裕プロフィール ]

- 1951年生まれ 帯広出身

- 立体作家、元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員の藤村克裕先生のアートについてのコラムです。

- 1977年 東京藝術大学美術学部絵画科油画専攻卒業。

- 1979年 東京藝術大学大学院美術研究科油画専攻修了。

- 元京都造形芸術大学(現在の京都芸術大学)教員。

- [ 新着記事一覧 ]

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ300

ARCHIVE 2013 - 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ299

ARCHIVE 2025年

-

- 2025-09-01

-

藤村克裕雑記帳アーカイブ298

ARCHIVE 2024年

- [ INDEX ]

- ・261 ヴィム・ヴェンダースの映画『アンゼルム “傷ついた世界”の芸術家』と福田尚代氏の個展のこと

- ・262 小林嵯峨舞踏公演『幻の字の子供』

- ・263 『戦後の女性画家たちー有馬さとえ・朝倉摂・毛利眞美・小林喜巳子・招瑞娟ー』展を見た

- ・264 「神護寺 空海と真言密教のはじまり」展をみた

- ・265 東京都現代美術館「高橋龍太郎コレクション」展に行ってきた

- ・266 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その1

- ・267 岡山県立美術館「藤原和通 そこにある音」展を見た その2

- ・268 「北川民次展 メキシコから日本へ」を見た

- ・269 晴天の日(11月17日、11月19日)のこと

- ・270 雨模様の寒い日、「谷川さんの家」の方へ行ってみた

- ・281 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(1)

- ・282 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(2)

- ・283 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(3)

- ・284 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(4)

- ・285 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(5)

- ・286 「岡﨑乾二郎 而今而後 ジコンジゴ Time Unfolding Here」展を見た(6)

- ・287 ARCHIVE 2013年

- ・288 ARCHIVE 2014年

- ・289 ARCHIVE 2015年

- ・290 ARCHIVE 2016年

- [ ARCHIVE ]

当サイトに掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は編集著作権物として著作権の対象となっています。無断で複製・転載することは、法律で禁止されております。